관련 회사에 근무했던 연구자의 세미나에 참석했던 기록을 작년에 블로그에 남겼었다. 성장호르몬과 관련된 유전자를 조작하여 자연 상태의 연어보다 훨씬 빨리 성장하게 만든 것이다.

형질전환 연어, AquAdvantage

나는 이 형질전환 연어가 당시에 이미 캐나다에서 팔리고 있는 줄로 알았었는데 그게 아니었다. 1989년에 개발을 마치고도 규제를 통과하기 위해 25년 이상을 끌다가 이번에 비로소 4.5톤의 생선을 캐나다 소비자에게 판매했다는 것이다. 세미나 발표 당시의 기준으로는 미국 FDA와 캐나다 CFIA에 식품으로 판매하는 허가는 난 상태였다. 문제는 유전자 조작 표시를 하느냐를 둘러싼 논란과 소송이었던 것이다.

[BioIN] 캐나다에서 유전자변형(GM) 연어 최초로 판매

유전자변형 식물은 유채, 콩, 옥수수 등이 널리 재배되어 쓰이고 있지만 GM 동물을 식용으로 판매한 것은 이번이 처음이라고 한다. 지금은 이렇게 GM 동식물을 식품으로 이용하고 있지만, 언젠가는 배양육을 먹게 될 날이 올지도 모른다. 2013년에 배양육을 뭉쳐서 만든 최초의 햄버거 패티 시제품의 가격은 하나에 3억 6천만원이었다고 한다. 그리고 지방이 없어서 맛도 별로였다고 한다.

[한겨레신문] 세포 배양으로 만든 고기 어떨까

일반적으로 동물세포 배양을 위한 배지는 매우 비싼데, 식품으로 팔릴 수준의 배양육을 키우려면 앞으로 제조 비용을 줄이기 위해 더 많은 기술 혁신이 필요할 것이다. 흔히들 생물학적 공정으로 기존의 연료를 대체할 무엇인가를 만든다고는 하지만, 배양에 들어가는 탄소원(보통은 포도당)이 아마 이로부터 만들어지는 연료보다 훨씬 비쌀 것이다. 지금 기술 수준으로는 그렇다는 뜻이다. 세포 배양에서 가장 문제가 되는 것은 소태아혈청(생물학자는 BSA라고 하면 다 아는 bovine serum albumin)이 배지에 거의 필수적으로 들어간다는 것이다. 가격도 가격이지만 동물을 또 죽여야 하니까 말이다.

만약 배양육이 충분히 경쟁력 있는 가격으로 시판된다고 가정하고 재미있는 - 어쩌면 징그러운 - 상상의 나래를 펼쳐보자. 채식주의자들은 배양육 고기를 받아들일까? 반려견을 애호하는 사람들에게 개의 세포로 만든 고기는 어떨까? 사람의 세포로 고기를 만든다면? 그렇다면 어떤 유명인이 장난삼아서 자기의 근육을 조금 떼어서 배양육 회사에 팔고 이로부터 고기를 만들어서 마케팅에 이용한다면? 만약 그 유명인이 운동선수라든지 대회 입상 경력이 있는 머슬퀸이라면? 이것은 식인 행위인가? 페티시즘의 하나로 보아도 될까? 아마도 온갖 종류의 동물(사람을 포함하여) 세포로부터 배양육을 만들어서 파는 회사는 분명히 나타날 것이다. 동물별, 조직별, 연령별...

2017년 8월 30일 수요일

2017년 8월 29일 화요일

나이가 드는 것은 서글프기만 한 일은 아니다

평생 안경을 끼지 않다가 어느덧 찾아온 노안 때문에 돋보기 안경을 쓰게 되었다. 안경을 늘 갖고 다니는 일에 아직도 익숙하지 않아서 사무실에서 일을 하다가 깜빡 잊고서 안경을 두고 퇴근하는 날에는 집에서 도통 잔글씨로 된 것을 읽을 수가 없다. 아무래도 사무실과 집 두 곳에 돋보기 안경을 하나씩 갖다 놓아야 되겠다고 생각을 했다.

2017년도 정기 건강검진에서 내 시력은 1.5 정도가 나왔다. 먼 거리의 것을 볼 때에는 아무런 문제가 없다. 그러나 1미터 이내의 작은 글씨를 보려면 여간 불편한 것이 아니다. 조명이 어두우면 더 심하다. '눈이 어둡다'는 표현이 정확히 들어맞는다.

노안용 안경을 아무 것(중국제 저가품)이나 사지 말고 꼭 시력 검사를 한 뒤에 필요하다면 난시 교정 기능을 넣고 양안의 시력 차이를 감안하고 눈 사이의 간격을 맞추고 무반사 코팅에 블루라이트를 차단하여.... 이렇게 하면 얼마나 좋을까? 그렇게까지 지출을 하고 싶지는 않았다. 첫번째 안경도 그러했고 이번에 구입한 두번째 안경도 그러했다.

"싼 거 주세요"

젊어서는 전혀 필요가 없던 물건을 사고, 또 고르는 재미가 있었다.

2017년도 정기 건강검진에서 내 시력은 1.5 정도가 나왔다. 먼 거리의 것을 볼 때에는 아무런 문제가 없다. 그러나 1미터 이내의 작은 글씨를 보려면 여간 불편한 것이 아니다. 조명이 어두우면 더 심하다. '눈이 어둡다'는 표현이 정확히 들어맞는다.

노안용 안경을 아무 것(중국제 저가품)이나 사지 말고 꼭 시력 검사를 한 뒤에 필요하다면 난시 교정 기능을 넣고 양안의 시력 차이를 감안하고 눈 사이의 간격을 맞추고 무반사 코팅에 블루라이트를 차단하여.... 이렇게 하면 얼마나 좋을까? 그렇게까지 지출을 하고 싶지는 않았다. 첫번째 안경도 그러했고 이번에 구입한 두번째 안경도 그러했다.

"싼 거 주세요"

젊어서는 전혀 필요가 없던 물건을 사고, 또 고르는 재미가 있었다.

요즘 읽는 책이다. 레이 커즈와일의 <특이점이 온다(국내 번역판은 2007년 출간)>. 머지 않은 미래에는 기술과 인간성(또는 인간다움) 사이에 존재하던 경계가 점차 모호해 질 것으로 저자는 판단하고 있다. 심지어 기계(혹은 기술)와 인체가 하나가 되면 어떠하랴! <공각기동대> <매트릭스>에서나 보던 장면이 현실이 될지도 모르는 일이다. 영화에서는 뒤통수에 케이블을 꽂았지만 그것조차 무선으로 가능하지 않겠는가? 물리적인 접속이 필요하지 않은 세상에서는 더 이상 단말기라는 것을 거치지 않고 정보를 인터넷으로 직접 주고받을 것이다. 나의 경험과 감정, 지식을 마치 펌웨어 로딩하듯이 다른 사람에게 즉시 전달할 수 있다면 몇년씩 걸리는 교육과 수련 과정이 과연 필요할까? 또한 사랑을 고백하는 방법도 바뀔 것이다.

그러면 <데몰리션맨>에 나오는 것처럼 체액을 교환하는 사랑은 법으로 금지되지는 않더라도 최소한 인기는 떨어질지도 모르겠다. 재미가 없는 미래인가? 과거의 기준으로 미래를 예측할 수 없다. 그것이 기술적 특이점(technological singularity) 아니겠는가?

2017년 8월 28일 월요일

MUMmer 버전 4.0의 시대

MUMmer는 매우 긴 DNA 서열을 매우 빠르게 정렬하는 프로그램이다. MUM이란 maximum unique match의 약자로서 다음의 기준을 충족해야 한다(원본).

- matches exactly between the two genomes

- exists exactly once in each genome

- is not contained in a longer such region

MUM을 추출하여 suffix tree construction을 하고, 일정 범위 내에 분포하는 것은 clustering하고... 알고리즘적으로 복잡한 것은 일단 잊어버리자. 1999년에 처음 공개되어 3.0이 나온 것이 2004년이었고, 3.x대의 가장 마지막 버전은 3.23이었다. 더 손을 댈만한 곳이 없는 완벽한(?) 프로그램이라서 아직까지도 많은 응용프로그램에서 훌륭한 alignment engine으로 쓰이고 있다.

오랜만에 http://mummer.sourceforge.net/를 방문하니 반가운 소식이 하나 있었다. 바로 MUMmer 4.0 베타가 나온다는 것이다. 새로운 버전은 GitHub 사이트에서 배포되는데, 논문은 현재 작성 중이니 관심을 갖고 기다려달라고 하였다('Stay tuned' - 채널 고정!).

새 버전에서 달라진 것은 query sequence의 길이에 제한이 없고 multi-thread 작업을 할 수 있다고 한다. 그동안 CPU 하나에서 단일 작업을 하느라 시간이 많이 걸렸던 문제가 해소될 수 있을 것이다. 사실 박테리아 수준의 유전체 서열에서는 큰 문제는 없었다.

이렇게 오랜 시간 동안을 꾸준히 사랑받으며 쓰이던 프로그램이 이제 새 버전까지 만들어낸다니 참으로 반갑기 그지없다. 비록 TIGR(The Institute for Genomic Research)는 현재 존재하지 않지만, 여기에서 개발한 많은 생명정보학 소프트웨어가 아직도 값진 유산으로 남아있고 또한 여기에서 길러진 많은 연구자들이 이제 중견 혹은 그 이상의 위치에서 제 몫을 다 하는 것을 보면 참으로 부럽다. 많은 사람들이 볼티모어에 있는 매릴랜드 의과대학으로 옮긴 것으로 알고 있다.

2017년 8월 27일 일요일

조엘 가로의 <급진적 진화>를 읽고

나는 이 책을 2주 전의 유성 구즉도서관 신간 코너에서 집어들었다. 책의 내용에 대한 아무런 사전 지식이 없었던 관계로 나는 <급진적 진화>라는 책의 내용이 생물학적 진화를 다룰 것으로 기대했었다.

읽은 흔적이 거의(혹은 전혀) 없는 새 책을 도서관에서 대출하여 책장을 넘긴다는 것은 매우 즐거운 일이다. 그러나 책갈피를 넘기면서 좀 이상한 점을 느꼈다. 급격한 과학기술 발전이 가져올 미래의 세 가지 시나리오를 기술해 나가고 있는데, 도무지 최근 1-2년 내에 나온 책으로는 생각되지 않았다. 책의 앞부분으로 가서 속표지쪽으로 되돌아 가 보았다. 원제는 Radical Evolution이고 2005년에 나온 책을 <지식의숲>에서 번역하여 2007년에 발간한 것이었다. 10년 전에 국내에 발간된 서적을 지금 도서관에서 구입했다는 것은 발간되었다가 기억속에서 잊혀지는 수많은 책 중에서 지금까지 영향력을 미치는 '좋은 책'의 범주에 들어간다는 증거라고 봐도 무방할 것이다.

기술적인 내용을 다루는 건조한 문체에 워낙 길들여져 있어서 그런지 도입부와 주변 상황을 다소 길게 묘사하는 저자(조엘 가로)의 글이 익숙하게 느껴지지는 않았다. 어쩌면 소설책에 더 맞는 문체일지도 모른다는 생각을 하면서 읽다보니 곧 집중을 할 수 있었다. 원래 진화란 아주 소박하게 표현하자면 무작위적으로 나타나는 유전적 변이체 중에서 주변 환경에 더 잘 적응한 - 말하자면 그러한 특성을 가진 개체가 경쟁에서 이기고 같은 특성을 갖는 자손을 남들보다 더 많이 남기는 데까지 이르러야 한다 - 것이 집단 내에서 큰 비중을 차지하게 되고 이윽고 새로운 종을 창출한다는 이론이다. 잊지 말아야 할 것은 환경에 적응하지 못한 개체가 사라지는 것도 진화의 한 과정이다.

그러면 무엇이 '급진적 진화'인가? 미국의 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)에서 지원하는 온갖 엉뚱하고 기발한(결국은 군인의 전투력 향상을 위한) 기술처럼, 생물학적 진화처럼 수십만년이 걸려도 만들어지기 어려운 능력을 인간이 갖게 되는 것을 말한다. 일주일 동안 잠을 자지 않고 임무를 수행하는 병사, 체내에 저장된 에너지를 적극 활용하여 먹지 않고도 5일 동안 싸우는 병사, 외골격 형태의 장비를 장착하고서 수백 킬로그람의 짐을 나르는 병사... 이러한 기술들을 소위 GRIN(Genetic, Robotic. Information, Nano) 기술이라 부른다. 책이 나온지 이제 12년 정도가 지났으니 현재 기준으로 이러한 목표가 얼마나 달성되었는지를 살펴보는 것도 재미있는 일이 될 것이다.

아무리 생물학적 진화가 지속된다고 하여도 시속 300 km로 달리는 치타나 5 미터 높이로 뛰어오르는 벼룩이 언젠가 나타날 것으로 기대하는 것은 어렵다. 그러나 인간이 갖는 급진적 진화는 기술에 의한 것이므로 그 한계는 상상력을 넘어선다. 물론 그 자녀에게 이 능력이 '유전'될 수는 없다. 그러나 교육을 통해서 이러한 기술이 필요하고 유용함을 인지시키고, 더불어 경제적인 능력이 있다면 이를 상속시킬 수 있다. 즉 다음 세대로 분명히 전달된다는 뜻이다. 지금까지의 인류 역사에서 경험하지 못했던 기하급수적 변화의 커브를 타고 있는 요즈음, 이것이 인간의 본질까지도 변화시킬 것인가? 이에 대하여 저자는 여러 사람과 인터뷰를 하면서 다음의 세 가지 시나리오(천국, 지옥, 그리고 주도)를 전개하였다. 시나리오란 무엇인가? 저자의 설명에 의하면 미래의 모습에 대하여 엄밀하고 논리적이면서 상상상적인 이야기로, 예측 그 자체가 아니며, 사람들이 미래를 계획하는 데 도움을 주기 위해 만들어지는 것이다.

본론에 들어가기에 앞서서, 인간이 혁신에 적응하는 방식에 대한 라이언과 그로스의 1943년 보고서를 소개하였다. 이 연구에서는 1920년대 미국에서 개발된 생산성 높은 옥수수의 보급이 어떻게 수세대에 걸쳐서 사회를 바꾸어놓았는지를 추적한 것이다. 이 기술을 적극적으로 수용하여 부자가 된 농부가 있는 반면, 더 많은 땅과 트랙터를 바련하기 위해 융자를 하는 것을 거부한, 즉 변화를 거부한 소규모 농장들이 망하면서 일부 주에서는 인구가 줄기도 하였다. 첫번째 부류는 강박적으로 새로운 것과 모험을 추구하는 혁신자(innovator)로서 전체 인구의 약 2.5%이다, 다음은 대중보다 약간 앞서 나가면서 사회 조직에 훨씬 밀접하게 연결된 조기 수용자(early adaptor)이다. 이는 인구의 약 1/7에 해당한다. 그 다음은 조기 다수(early majority)이다. 인구의 가장 많은 수인 약 1/3을 차지하는 이들은 결코 앞서 나가지도 않지만 그렇다고 시대에 뒤떨어진 구닥다리가 되기를 원하지도 않는다. 다음은 오래된 방식을 고집하는 것이 경제적으로 그들의 숨통을 조이기에 어쩔 수 없이 변화를 선택하는 후기 다수(late majority)로서 역시 인구의 약 1/3을 차지한다. 마지막으로는 어떤 변화에도 굴하지 않는 최후수용자(lagger)가 있다. 이러한 분류 방법을 그대로 적용한다면, GRIN 테크놀러지를 적극 수용하는 사람을 강화인(enhanced), 거부하는 사람은 자연인(natural), 그리고 그저 나머지로 인류 집단을 나눌 수 있을 것이다.

읽은 흔적이 거의(혹은 전혀) 없는 새 책을 도서관에서 대출하여 책장을 넘긴다는 것은 매우 즐거운 일이다. 그러나 책갈피를 넘기면서 좀 이상한 점을 느꼈다. 급격한 과학기술 발전이 가져올 미래의 세 가지 시나리오를 기술해 나가고 있는데, 도무지 최근 1-2년 내에 나온 책으로는 생각되지 않았다. 책의 앞부분으로 가서 속표지쪽으로 되돌아 가 보았다. 원제는 Radical Evolution이고 2005년에 나온 책을 <지식의숲>에서 번역하여 2007년에 발간한 것이었다. 10년 전에 국내에 발간된 서적을 지금 도서관에서 구입했다는 것은 발간되었다가 기억속에서 잊혀지는 수많은 책 중에서 지금까지 영향력을 미치는 '좋은 책'의 범주에 들어간다는 증거라고 봐도 무방할 것이다.

기술적인 내용을 다루는 건조한 문체에 워낙 길들여져 있어서 그런지 도입부와 주변 상황을 다소 길게 묘사하는 저자(조엘 가로)의 글이 익숙하게 느껴지지는 않았다. 어쩌면 소설책에 더 맞는 문체일지도 모른다는 생각을 하면서 읽다보니 곧 집중을 할 수 있었다. 원래 진화란 아주 소박하게 표현하자면 무작위적으로 나타나는 유전적 변이체 중에서 주변 환경에 더 잘 적응한 - 말하자면 그러한 특성을 가진 개체가 경쟁에서 이기고 같은 특성을 갖는 자손을 남들보다 더 많이 남기는 데까지 이르러야 한다 - 것이 집단 내에서 큰 비중을 차지하게 되고 이윽고 새로운 종을 창출한다는 이론이다. 잊지 말아야 할 것은 환경에 적응하지 못한 개체가 사라지는 것도 진화의 한 과정이다.

그러면 무엇이 '급진적 진화'인가? 미국의 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)에서 지원하는 온갖 엉뚱하고 기발한(결국은 군인의 전투력 향상을 위한) 기술처럼, 생물학적 진화처럼 수십만년이 걸려도 만들어지기 어려운 능력을 인간이 갖게 되는 것을 말한다. 일주일 동안 잠을 자지 않고 임무를 수행하는 병사, 체내에 저장된 에너지를 적극 활용하여 먹지 않고도 5일 동안 싸우는 병사, 외골격 형태의 장비를 장착하고서 수백 킬로그람의 짐을 나르는 병사... 이러한 기술들을 소위 GRIN(Genetic, Robotic. Information, Nano) 기술이라 부른다. 책이 나온지 이제 12년 정도가 지났으니 현재 기준으로 이러한 목표가 얼마나 달성되었는지를 살펴보는 것도 재미있는 일이 될 것이다.

아무리 생물학적 진화가 지속된다고 하여도 시속 300 km로 달리는 치타나 5 미터 높이로 뛰어오르는 벼룩이 언젠가 나타날 것으로 기대하는 것은 어렵다. 그러나 인간이 갖는 급진적 진화는 기술에 의한 것이므로 그 한계는 상상력을 넘어선다. 물론 그 자녀에게 이 능력이 '유전'될 수는 없다. 그러나 교육을 통해서 이러한 기술이 필요하고 유용함을 인지시키고, 더불어 경제적인 능력이 있다면 이를 상속시킬 수 있다. 즉 다음 세대로 분명히 전달된다는 뜻이다. 지금까지의 인류 역사에서 경험하지 못했던 기하급수적 변화의 커브를 타고 있는 요즈음, 이것이 인간의 본질까지도 변화시킬 것인가? 이에 대하여 저자는 여러 사람과 인터뷰를 하면서 다음의 세 가지 시나리오(천국, 지옥, 그리고 주도)를 전개하였다. 시나리오란 무엇인가? 저자의 설명에 의하면 미래의 모습에 대하여 엄밀하고 논리적이면서 상상상적인 이야기로, 예측 그 자체가 아니며, 사람들이 미래를 계획하는 데 도움을 주기 위해 만들어지는 것이다.

본론에 들어가기에 앞서서, 인간이 혁신에 적응하는 방식에 대한 라이언과 그로스의 1943년 보고서를 소개하였다. 이 연구에서는 1920년대 미국에서 개발된 생산성 높은 옥수수의 보급이 어떻게 수세대에 걸쳐서 사회를 바꾸어놓았는지를 추적한 것이다. 이 기술을 적극적으로 수용하여 부자가 된 농부가 있는 반면, 더 많은 땅과 트랙터를 바련하기 위해 융자를 하는 것을 거부한, 즉 변화를 거부한 소규모 농장들이 망하면서 일부 주에서는 인구가 줄기도 하였다. 첫번째 부류는 강박적으로 새로운 것과 모험을 추구하는 혁신자(innovator)로서 전체 인구의 약 2.5%이다, 다음은 대중보다 약간 앞서 나가면서 사회 조직에 훨씬 밀접하게 연결된 조기 수용자(early adaptor)이다. 이는 인구의 약 1/7에 해당한다. 그 다음은 조기 다수(early majority)이다. 인구의 가장 많은 수인 약 1/3을 차지하는 이들은 결코 앞서 나가지도 않지만 그렇다고 시대에 뒤떨어진 구닥다리가 되기를 원하지도 않는다. 다음은 오래된 방식을 고집하는 것이 경제적으로 그들의 숨통을 조이기에 어쩔 수 없이 변화를 선택하는 후기 다수(late majority)로서 역시 인구의 약 1/3을 차지한다. 마지막으로는 어떤 변화에도 굴하지 않는 최후수용자(lagger)가 있다. 이러한 분류 방법을 그대로 적용한다면, GRIN 테크놀러지를 적극 수용하는 사람을 강화인(enhanced), 거부하는 사람은 자연인(natural), 그리고 그저 나머지로 인류 집단을 나눌 수 있을 것이다.

천국 시나리오

Music synthesizer의 개발자라고만 어렴풋하게 알고 있었던 레이 커즈와일이 이렇게 엄청난 영향력을 가진 공학자이자 미래학자인 줄은 이번에 처음 알게 되었다. 쉽게 말하여 인간과 기계의 경계가 점차 모호해질 미래를 낙관적으로 그리는 시나리오이다. 즉 인류는 특이점(singularity)를 곧 접하게 된다는 것이다. 여기서의 특이점이란 영화 <인터스텔라>에서 언급하는 '가르강튀아'(gargantua, 블랙홀과 거의 같은 의미로 쓰였던가?)를 뜻하는 것이 아니라, 인공지능의 발전이 가속화되어 모든 인류의 지성을 합친 것보다 더 뛰어난 인공지능이 출현하는 시점(위키피디아 - 기술적 특이점)을 말한다. 커즈와일의 저서 <특이점이 온다(The singularity is near: when humans transcend biology)>를 꼭 읽어봐야 되겠다.

지옥 시나리오

컴퓨터 과학자 빌 조이를 만나는 것으로 이 챕터를 시작하고 있다. 빌 조이는 썬 마이크로시스템즈의 공동 창업자이고 BSD Unix 개발의 핵심 개발자였으며, vi 에디터의 개발자로도 유명하다고 한다. 처음 듣는 이름이라 생각했었는데 어찌보면 매일 벌어지는 나의 일상 업무에서 늘 만나는 것과 다름이 없는 사람이었다! 그가 커즈와일을 만나고 나서 2000년 Wired에 기고한 Why the future doesn't need us가 큰 반향을 불러 일으켰다고 한다. 한글 번역본은 녹색평론 55호 2000년 11-12월호를 참조하라. 조엘 가로는 빌 조이와 인터뷰를 하면서 강화인, 자연인, 나머지를 다음과 같이 자세히 정의하였다(288쪽)

- 강화인은 GRIN 기술이 제공하는 기회들을 두 팔 벌려 받아들인 사람들이다. 그들은 더 빠르게 사고하고, 더 오래 살고, 모든 것을 기억하며, 어느 것에도 접속될 수 있고, 발달된 근육을 갖고, 그 상태를 언제까지나 유지하며, 살이 찔 걱정이 없으며, 질병을 걱정하고, 언제까지나 섹시하게 보이는 것을 좋아한다. 그들은 그와 같은 변형을 위해서라면 어떤 가라도 기꺼이 치르려 한다. 강화인이란 자신의 마음과 기억과 대사와 성격 들을 변화시킴으로써 원래 상태의 인간으로서는 생각조차 하기 어려운 활동을 수행할 수 있는 사람을 말한다.

- 자연인은 그와 같은 기회에 접근 가능하지만 마치 종교 근본주의자들이 현대의 쾌락을 거부하듯, 채식주의자들이 고기를 피하듯, 그와 같은 기회들을 거부한 사람들을 말한다. 심미적, 도덕적, 정치적 이유 등으로 그들은 그와 같은 기술의 결과, 특히 의도치 않았던 결과에 뒷걸음질 친다. 자연인들은 강화인이 될 기회를 가졌으나 그 기회를 사용하지 않은 원래 상태의 인간이다.

- 나머지는 경제적 혹은 지리적 이유로 강화 기술에 접근할 수 없는 사람들이다. 그들은 강화 기술을 이용할 수 있는 사람들을 부러워하거나 증오한다. 즉 '나머지'는 강화인이 될 기회를 갖지 목한 원래 상태의 인간이다.

주도(prevail) 시나리오

미래는 미리 결정되어있지 않으며 인류는 스스로의 운명과 싸워나가야 한다. 변화의 커브에 대한 저항이 세계적으로 나타난다는 것이 우리가 주도 시나리오에 접어들었다는 지표의 하나가 된다.

'4차 산업혁명'이라는 키워드로 온 세상이 시끄러운 요즘(어쩌면 우리나라의 과학기술 정책을 둘러싼 곳에서만 국한된 현상일지도 모른다) 뒤늦게나마 이런 책을 접한 것을 다행스럽게 생각한다. 내가 요즘 연구하고 있는 항생제 내성 세균 유전체 역시 인류가 천국 시나리오에 따라 숨가쁘게 만들어낸 결과물이 오히려 감염균을 진화시켜서 마치 거꾸로 든 칼처럼 다시 인류를 위협하는 지옥 시나리오를 따라 행동하는 것에 비유할 수 있을 것이다. 인류의 생존을 위협하는 것은 핵전쟁이나 연구실에서 터져나온 안전 문제가 아니라 바로 AI에 의한 일자리의 감소일지도 모른다. 조엘 가로의 12년전 미래 예측이 100% 맞을 수는 없지만 그가 제시한 비관과 낙관 사이의 균형잡힌 시각이 큰 앞날을 설계하고 행복을 추구하는데 큰 도움이 될 것이다. 그의 책으로부터 인상적인 구절을 몇 가지 인용하고자 한다.

(259쪽: 진 로덴베리의 오리지널 <스타트랙> 시리즈의 일급 지령(Prime Directive), 즉 우주 연방의 최고법) 감각을 가진 모든 종의 권리로서 각 종의 정상적인 문화적 진화에 맞추어 삶을 영위하는 것은 신성한 것으로 여겨지면 따라서 스타 함대에 소속된 자 중 누구도 외계 생명과 그들의 문화의 건강한 발달에 개입해서는 안 된다. 그와 같은 개입에는 우월한 지식, 힘, 기술을 그와 같은 우월한 수준을 현명하게 다룰 능력이 없는 사회에 도입하는 것도 포함된다. 스타 함대 소속원은 설사 자신의 생명이나 우주선을 구하기 위해서라도 이 일급 지령을 어겨서는 안 된다. 오직 이미 위반된 규칙을 바로잡기 위해서나 그와 같은 문명이 사로고 오염된 경우에 한하여 예외를 둔다. 이 지령은 다른 모든 고려사항보다 우선적으로 고려되어야 하며 가장 높은 도덕적 책임을 수반한다.

(453쪽: 생명보수주의자(bioconservative) 레온 카스키의 말) 그는 심지어 고통과 노화와 죽음의 경험이 계속되어야 한다고 주장한다. 그는 "인간의 풍요로운 삶은 늙지 않는 몸과 고민 없는 영혼을 가지고 사는 삶이 아니라 순환하는 시간 속에서, 삶의 유한함을 염두에 두고, 계절의 변화를 온몸으로 받아들이며, 오직 우리가 태어나고, 나이 들고, 자신의 자리에서 물러나고, 쇠퇴하고, 죽어가는, 또한 그 사실을 알기 때문에 가능한 친밀한 인간관계로 가득할 삶이다."라고 주장했다.

2017년 8월 23일 수요일

새로운 서비스, Mendeley Data

Gene Reports라는 생소한 학술지에서 논문 리뷰 요청이 왔다. Elsevier가 Gene(2014 IF = 2.138)이라는 학술지를 발간한다는 것은 알고 있었는데, Meta Gene, Plant Gene 및 Agri Gene이라는 Gene family 잡지로서 새롭게 창간된 것으로 보인다. 리뷰를 요청한 논문은 내가 요즘 관심을 갖는 분야이기도 해서 공부도 할겸 일단 수락을 하였다.

학술지 웹사이트를 방문하여 정보를 찾아보다가 Mendeley Data로 연결되는 링크를 발견하였다. Mendeley는 논문 자료와 개인적인 학술관련 프로파일을 관리해 주는 도구로만 알고 있었는데, 이에 더하여 논문에 곁들여지는 데이터 파일을 보관하고 공개해주는 클라우드 기반의 서비스를 개시했다는 것이 아닐까 한다. 다른 말로 표현하자면 open research data repository라는 뜻이다. 사용자가 올린 데이터의 보안에 대해서도 자신이 있는듯.

It was announced that Mendeley Data's open research data repository won the Data Seal of Approval certification.

공개된 데이터셋을 하나 클릭해 보았다. Molecular Cell에 실렸던 논문과 관련된 것들로서 무려 192개의 파일이 등록된 상태이다. Mendeley Data에 공개된 데이터셋 자체에 대한 DOI 번호가 존재한다는 것이 흥미로왔다. 논문 원본의 웹사이트에서는 Mendeley Data로 이어지는 링크는 보이지 않았다. Supplementary material을 수록하는 것은 분명히 아닐 것이다. 왜냐하면 논문 원문에서는 이를 언급하고 있지 않기 때문이다. 실험에서 얻어진 다수의 raw data file을 올리는 정도가 적당한 것 같다.

드롭박스, 구글 드라이브를 비롯한 다양한 클라우드 서비스가 있지만 내가 근무하는 기관에서는 접속이 막혀있다. Mendeley Data로 파일을 올릴 수 있는지는 확인을 해 봐야 되겠다. 아마도 Elsevier와 협약을 맺고 학술 관련 자료 파일을 올리는 쪽으로 특화 서비스를 하는 것으로 생각된다.

그럼 무료인가? FAQ 항목을 검색해 보았다.

All services provided by Mendeley Data - storing, posting, and accessing data - are free-to-use.

그러나 미래에는 일정 용량 이상의 데이터에 대해서는 요금을 부과하는, 이른바 freemium model을 적용할 수도 있다고 설명하였다. 앞으로 이 서비스가 어떻게 활용되고 또 발전되어 나갈지 매우 흥미롭다.

학술지 웹사이트를 방문하여 정보를 찾아보다가 Mendeley Data로 연결되는 링크를 발견하였다. Mendeley는 논문 자료와 개인적인 학술관련 프로파일을 관리해 주는 도구로만 알고 있었는데, 이에 더하여 논문에 곁들여지는 데이터 파일을 보관하고 공개해주는 클라우드 기반의 서비스를 개시했다는 것이 아닐까 한다. 다른 말로 표현하자면 open research data repository라는 뜻이다. 사용자가 올린 데이터의 보안에 대해서도 자신이 있는듯.

It was announced that Mendeley Data's open research data repository won the Data Seal of Approval certification.

공개된 데이터셋을 하나 클릭해 보았다. Molecular Cell에 실렸던 논문과 관련된 것들로서 무려 192개의 파일이 등록된 상태이다. Mendeley Data에 공개된 데이터셋 자체에 대한 DOI 번호가 존재한다는 것이 흥미로왔다. 논문 원본의 웹사이트에서는 Mendeley Data로 이어지는 링크는 보이지 않았다. Supplementary material을 수록하는 것은 분명히 아닐 것이다. 왜냐하면 논문 원문에서는 이를 언급하고 있지 않기 때문이다. 실험에서 얻어진 다수의 raw data file을 올리는 정도가 적당한 것 같다.

드롭박스, 구글 드라이브를 비롯한 다양한 클라우드 서비스가 있지만 내가 근무하는 기관에서는 접속이 막혀있다. Mendeley Data로 파일을 올릴 수 있는지는 확인을 해 봐야 되겠다. 아마도 Elsevier와 협약을 맺고 학술 관련 자료 파일을 올리는 쪽으로 특화 서비스를 하는 것으로 생각된다.

그럼 무료인가? FAQ 항목을 검색해 보았다.

All services provided by Mendeley Data - storing, posting, and accessing data - are free-to-use.

그러나 미래에는 일정 용량 이상의 데이터에 대해서는 요금을 부과하는, 이른바 freemium model을 적용할 수도 있다고 설명하였다. 앞으로 이 서비스가 어떻게 활용되고 또 발전되어 나갈지 매우 흥미롭다.

2017년 8월 21일 월요일

오토매틱 시계의 오차 측정(오리엔트 469 캘리버)

지난 3월에 Creation Watches에서 구입한 일본 오리엔트의 저가형 오토매틱 손목시계인 Tristar 라인의 FEM7P007B9를 6개월째 만족스럽게 사용하고 있다. Tristar의 가장 반대편에 있는 최고급 제품 라인은 오리엔트 스타(Orient Star)이다.

FEM7P007B9는 시인성이 매우 좋고 가벼우며(이는 금속판을 접어서 만든 시계줄을 사용한 저가형 손목시계의 운명이다) 중년의 팔뚝에서 너무 튀지도 엄숙하지도 않은 적당한 디자인을 갖춘 제품이다.

오리엔트의 손목시계는 알파벳과 숫자 10자리로 이루어진 모델번호가 부여된다. 여기에서 두번째와 세번째 자리를 참조하면 어떤 무브먼트(혹은 caliber)를 사용했는지를 알 수 있다. 나의 경우는 EM이므로 469 캘리버(46943이라고도 한다)가 쓰였다. 각 무브먼트에 대한 매뉴얼은 오리엔트 웹사이트에 나온다(링크). 오리엔트 오토매틱 시계의 베스트셀러인 Mako/Ray (not Mako/Ray II) 등 여러 모델에 두루 쓰인다.

오리엔트 469 캘리버는 지난 2011년 생산 40주년을 맞았다(기념모델 "리미티드 에디션" 출시 보도자료). 1971년에 처음 생산된 설계도 그대로 지금껏 만들어질 것으로는 생각되지 않는다. 그러나 이렇게 오랫동안 모델명을 유지하면서 주력으로 쓰였다는 것은 그만큼 신뢰할만한 부품이라는 뜻도 될 것이다. 469는 1초에 6번, 즉 1 시간에 21,600번 초침이 움직인다. 1초를 4단계에 움직이는 다른 무브먼트에 비해서는 좀 더 부드러운 움직임을 보인다. 오차 수준은 하루에 +25 ~ -15초이며 해킹(용두를 뽑았을 때 초침이 멈추는 것)도 안되고 용두를 돌려서 태엽을 감는 것도 안되는, 지금 기준으로 보면 지극히 평범한 무브먼트이다. 따라서 오로지 손목에 차고 있을 때 로터의 움직임으로만 태엽이 감긴다. 작동 시간은 40 시간 이상이다. 금요일 퇴근하여 시계를 풀어놓고 월요일 아침이 되면 일요일 어느 시간에 멈춘 것을 확인하게 되는 수준이다.

그동안 이 시계를 사용해 오면서 매일 조금씩 빨라진다는 것은 분명히 알고 있었다. 통상 3일 정도가 지나면 분침을 1분 뒤로 돌려야 한다. 이것이 실생활에는 큰 불편을 주지는 않는다. 시계가 여러개라서 간혹 다른 것을 이틀 정도 연속하여 차느라 풀어둔 상태라면 어차피 시계가 멈추어서 새로 맞추어야 한다. 간혹 기계식 시계를 찼더니 하루에 몇분씩 오차가 생겨서 도저히 쓰지 못할 물건이라는 글을 보게 되지만 나의 경우는 그렇지 않아서 다행이었다.

기계식 시계의 정확도를 측정하는 휴대폰용 앱이 이미 여러가지 존재한다. 심지어 초침의 소리를 이어마이크셋으로 받아서 오차를 계산하는 것까지 있다. 내가 선택한 것은 WatchCheck라는 안드로이드 앱이다. 측정하고자 하는 시계의 임의의 분 00초에 맞추어(휴대폰 시각의 바로 다음 분 00초; 앞뒤로 조정 가능) 앱의 기록 기능을 터치하여 휴대폰의 시각과 얼마나 다른지를 기록하고, 다시 하루쯤 지난 뒤에 같은 방식으로 측정하여 하루에 평균적으로 얼마나 빠르거나 느려지는지를 초 단위로 계산하는 방식이다.

내 손목시계는 해킹이 되지 않으므로 시계의 시각을 실제 시각에 초 단위를 맞출 방법이 없다. 따라서 수십 초 정도의 초기 차이를 감수하고 초침과 분침을 수동으로 동기화하였다. 방법이랄 것도 없다. 용두를 뽑아서 분침을 분 눈금에 딱 맞게 놓은 다음(물론 현재 시각에 가장 가깝게 하되 빠른 쪽으로), 초침이 12시 위치를 지나갈 때 다시 용두를 눌렀다. 다음 이미지는 실제 측정 결과 목록 화면이다. 빨강색 네모로 둘러친 것은 매일 아침에 약 24시간 간격으로 측정했던 것이다. 첫 측정에서는 실제 시각과의 차이(deviation)만 나타난다. 오차 수치(rate)는 2 회째 측정부터 계산된다. +14 초/일 정도의 일관적인 값을 보이다가 별안간 네번째 측정에서는 +25.2 초/일이 되었다. 왜 그럴까? 그 전날에는 다른 시계를 차느라 종일 풀어두었었다. 아마도 이것이 영향을 미친 것으로 보인다.

맨 아래에 나타난 평균 오차 수치는 +16.2초/일이다. 측정 간격이 24시간을 채우지 못하고 너무 좁을 때, 그리고 전날의 착용여부/보관상태가 가장 큰 영향을 미치는 것으로 생각된다. 보관 시 세우느냐 눕히느냐, 세운다면 어느 방향으로 하느냐도 차이를 불러온다고 하니깐 말이다. 종합한 오차 수치는 469 캘리버의 specification에 제시된 범위 내에 잘 들어오는 것으로 생각된다.

심각한 시계 매니아라면 시계용 공구세트를 사서 뒷뚜껑을 열고 오차 조정 장치를 돌리는 시도를 할 수도 있다. 아래 사진에서 ORIENT라고 새겨진 곳 왼쪽 아래에 +로 표시된 부속을 돌려서 오차를 조절하면 된다. 그러나 아직은 그럴 생각이 없다. 시계 기술자가 아닌 사람이 함부로 뚜껑을 열면 방수 기능이 약해질 수 있고, 한번의 조정으로 원하는 값이 나올리도 없기 때문이다.

FEM7P007B9는 시인성이 매우 좋고 가벼우며(이는 금속판을 접어서 만든 시계줄을 사용한 저가형 손목시계의 운명이다) 중년의 팔뚝에서 너무 튀지도 엄숙하지도 않은 적당한 디자인을 갖춘 제품이다.

|

| Orient 'Tristar' FEM7P007B9 |

오리엔트 469 캘리버는 지난 2011년 생산 40주년을 맞았다(기념모델 "리미티드 에디션" 출시 보도자료). 1971년에 처음 생산된 설계도 그대로 지금껏 만들어질 것으로는 생각되지 않는다. 그러나 이렇게 오랫동안 모델명을 유지하면서 주력으로 쓰였다는 것은 그만큼 신뢰할만한 부품이라는 뜻도 될 것이다. 469는 1초에 6번, 즉 1 시간에 21,600번 초침이 움직인다. 1초를 4단계에 움직이는 다른 무브먼트에 비해서는 좀 더 부드러운 움직임을 보인다. 오차 수준은 하루에 +25 ~ -15초이며 해킹(용두를 뽑았을 때 초침이 멈추는 것)도 안되고 용두를 돌려서 태엽을 감는 것도 안되는, 지금 기준으로 보면 지극히 평범한 무브먼트이다. 따라서 오로지 손목에 차고 있을 때 로터의 움직임으로만 태엽이 감긴다. 작동 시간은 40 시간 이상이다. 금요일 퇴근하여 시계를 풀어놓고 월요일 아침이 되면 일요일 어느 시간에 멈춘 것을 확인하게 되는 수준이다.

그동안 이 시계를 사용해 오면서 매일 조금씩 빨라진다는 것은 분명히 알고 있었다. 통상 3일 정도가 지나면 분침을 1분 뒤로 돌려야 한다. 이것이 실생활에는 큰 불편을 주지는 않는다. 시계가 여러개라서 간혹 다른 것을 이틀 정도 연속하여 차느라 풀어둔 상태라면 어차피 시계가 멈추어서 새로 맞추어야 한다. 간혹 기계식 시계를 찼더니 하루에 몇분씩 오차가 생겨서 도저히 쓰지 못할 물건이라는 글을 보게 되지만 나의 경우는 그렇지 않아서 다행이었다.

기계식 시계의 정확도를 측정하는 휴대폰용 앱이 이미 여러가지 존재한다. 심지어 초침의 소리를 이어마이크셋으로 받아서 오차를 계산하는 것까지 있다. 내가 선택한 것은 WatchCheck라는 안드로이드 앱이다. 측정하고자 하는 시계의 임의의 분 00초에 맞추어(휴대폰 시각의 바로 다음 분 00초; 앞뒤로 조정 가능) 앱의 기록 기능을 터치하여 휴대폰의 시각과 얼마나 다른지를 기록하고, 다시 하루쯤 지난 뒤에 같은 방식으로 측정하여 하루에 평균적으로 얼마나 빠르거나 느려지는지를 초 단위로 계산하는 방식이다.

내 손목시계는 해킹이 되지 않으므로 시계의 시각을 실제 시각에 초 단위를 맞출 방법이 없다. 따라서 수십 초 정도의 초기 차이를 감수하고 초침과 분침을 수동으로 동기화하였다. 방법이랄 것도 없다. 용두를 뽑아서 분침을 분 눈금에 딱 맞게 놓은 다음(물론 현재 시각에 가장 가깝게 하되 빠른 쪽으로), 초침이 12시 위치를 지나갈 때 다시 용두를 눌렀다. 다음 이미지는 실제 측정 결과 목록 화면이다. 빨강색 네모로 둘러친 것은 매일 아침에 약 24시간 간격으로 측정했던 것이다. 첫 측정에서는 실제 시각과의 차이(deviation)만 나타난다. 오차 수치(rate)는 2 회째 측정부터 계산된다. +14 초/일 정도의 일관적인 값을 보이다가 별안간 네번째 측정에서는 +25.2 초/일이 되었다. 왜 그럴까? 그 전날에는 다른 시계를 차느라 종일 풀어두었었다. 아마도 이것이 영향을 미친 것으로 보인다.

맨 아래에 나타난 평균 오차 수치는 +16.2초/일이다. 측정 간격이 24시간을 채우지 못하고 너무 좁을 때, 그리고 전날의 착용여부/보관상태가 가장 큰 영향을 미치는 것으로 생각된다. 보관 시 세우느냐 눕히느냐, 세운다면 어느 방향으로 하느냐도 차이를 불러온다고 하니깐 말이다. 종합한 오차 수치는 469 캘리버의 specification에 제시된 범위 내에 잘 들어오는 것으로 생각된다.

심각한 시계 매니아라면 시계용 공구세트를 사서 뒷뚜껑을 열고 오차 조정 장치를 돌리는 시도를 할 수도 있다. 아래 사진에서 ORIENT라고 새겨진 곳 왼쪽 아래에 +로 표시된 부속을 돌려서 오차를 조절하면 된다. 그러나 아직은 그럴 생각이 없다. 시계 기술자가 아닌 사람이 함부로 뚜껑을 열면 방수 기능이 약해질 수 있고, 한번의 조정으로 원하는 값이 나올리도 없기 때문이다.

|

| 이미지 출처 http://www.orientalwatchsite.com/orient-vs-eta-and-miyota-a-look-at-movements/ |

2017년 8월 20일 일요일

아라비아의 길(사우디아라비아의 역사와 문화) 관람기

구글 앨범 링크, 공식 홈페이지(국립중앙박물관 기획전시실, 전시기간 2017년 5월 9일-8월 27일)

우리가 과연 '아라비아'에 대해서 얼마나 정확하고 올바른 시각을 갖고 있는지 잠시 생각해 보았다. 원유, 70-80년대에 아버지 세대가 힘겹게 외화를 벌어오던 곳, 이슬람 근본주의, 서방 위주의 왜곡된 시각(문화적 충돌, 테러) 등. 외국인들에게 지금 '코리아'하면 가장 먼저 떠오르는 것은 아마 김정은에 의한 핵미사일 위협일 것이다. 우리가 아무리 유구한 역사를 갖고 있고, 끝없는 외침 속에서도 독자적인 문화(특히 언어)와 국토를 잃지 않고 자주성을 지켜오고 있으며, 짧은 근대화의 역사에도 불구하고 괄목할만한 경제적 성장과 민주화를 이뤄왔다고 말해 보아야 외국인들에게는 그저 전쟁 발발의 가능성이 가장 큰 위험한 지역으로만 여겨질 것이다. 이러한 시각이 불편하다면, 우리가 다른 세계를 바라보는 방식도 바꾸어야만 한다.

지금 우리가 아라비아를 바라보는 시각도 마찬가지라고 생각된다. 그저 경제적 이해관계와 선정적인 서방 위주 언론보도의 프레임을 통과한 '아라비아' 아니겠는가? 아라비아보다 지리적으로 훨씬 먼 유럽이나 북미(정확히 말하자면 미국)에 대해서 더 친근한 감정을 느낀다는 것이 좀 이상하지 않은가? 50년대 미국을 배경으로 한 영화(당시에 촬영된 것이든 혹은 최근에 만든 것이든)를 보면서 향수를 느끼는 나 자신을 돌아보면서(실제로 나는 60년대 끝자락에 태어났음) 우리가 미국의 문화적 홍수에 얼마나 세뇌가 되었는지를 반성해 보았다.

'아라비아'는 (1) 아주 좁은 의미로는 지리적으로 아라비아 반도에 위치한 사우드 가문의 아랍 왕국, 즉 사우디아라비아 왕국(المملكة العربية السعودية, al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su‘ūdiyyah, 나무위키에서 참조)을 의미하겠지만, (2) 보다 정확하게는 중동과 북아프리카에 걸쳐서 아랍어를 사용하며 이슬람교를 믿는 국가와 민족을 통틀어 의미한다. 어쩌면 사우디아라비아 이외 국가의 사람들은 (1)의 입장을 불편하게 여길지도 모른다. (1)은 아랍 국가들의 맹주 역할을 하려는 사우디아라비아의 의지가 담긴 셈이니까 말이다. 하지만 오히려 아랍 국가들은 자기네들 사이에서 사우디아라비아가 형님 노릇을 하는 것을 자연스럽게 여기고 있는지도 모른다.

어제는 국립중앙박물관 기획전시실에서 열리고 있는 '아라비아의 길' 전시를 흥미롭게 보았다. 전시 기간은 5월 9일에서 8월 27일까지이다. 7월 초에 박물관을 방문했을 때 상설전시관 1층 특별전시실에서 열리는 '프랑스 근현대 복식, 단추로 풀다'(8월 15일 전시 종료)를 관람하고 나왔더니 건물 바깥에 있는 매표소에서 '아라비아의 길' 전시까지 동시에 관람할 수 있는 입장권을 팔고 있는 것 아니겠는가. 당시 상설전시관 매표소에서는 오직 '프랑스 근현대 복식...' 입장권만을 팔고 있었고, 바깥 매표소에서 파는 동시 입장권에 대해서는 안내를 하지 않았었다. 안타깝게도 서로 다른 날 두 개의 전시를 모두 제값을 주고 본 셈이었지만 전시 내용이 모두 충실해서 큰 불만은 없었다. 단, 이번 '아라비아의 길' 전시에서는 아이들이 너무 많아서 전시장 내부가 너무 혼잡하고 시끄러웠다. 어른 한 두 명이 소그룹으로 아이들을 이끌고 박물관을 관람하면서 설명을 해 주는 모습은 요즘 대단히 흔해졌다. 그런데 육성으로 설명을 하니 그 소란스러움은 이루말할 수가 없고, 그룹 자체가 너무 많아서 일반 방문객의 편안한 관람에 지장을 주는 수준이 되고 말았다. 성인 대상의 해설 프로그램에서는 무선마이크를 쓰는 경우가 많지만 아이들을 인솔하여 다니는 그룹에서는 대부분 인솔자가 육성으로 설명을 한다. 해설자의 전문성도 의심이 가고, 하기 싫은 숙제를 하듯 끌려다니는 아이들의 모습을 보니 안타깝기도 하다.

현재의 시각에서 본다면 신정일치의 전제군주제 국가에 대해서 좋은 점수를 주기는 어렵다. 하지만 나름대로의 역사적 배경 속에서 국민들이 택한 국가의 운영 방식은 그 나름대로의 합리성과 유연성이 있을 것이다. 막연하게만 여겨졌던 아라비아의 과거와 현대사에서의 의미를 다시 생각하게 한 좋은 기회였다. 갑자기 문명교류사를 주창한 '무함마드 깐수' 정수일 선생의 근황이 궁금해졌다. 2005년 한겨레신문에 연재된 정수일 교수의 문명교류기행을 소개하는 것으로 이 글을 맺고자 한다.

|

| 비석이었던가? 생각에 빠져들게 하는 모습의 얼굴이다. |

지금 우리가 아라비아를 바라보는 시각도 마찬가지라고 생각된다. 그저 경제적 이해관계와 선정적인 서방 위주 언론보도의 프레임을 통과한 '아라비아' 아니겠는가? 아라비아보다 지리적으로 훨씬 먼 유럽이나 북미(정확히 말하자면 미국)에 대해서 더 친근한 감정을 느낀다는 것이 좀 이상하지 않은가? 50년대 미국을 배경으로 한 영화(당시에 촬영된 것이든 혹은 최근에 만든 것이든)를 보면서 향수를 느끼는 나 자신을 돌아보면서(실제로 나는 60년대 끝자락에 태어났음) 우리가 미국의 문화적 홍수에 얼마나 세뇌가 되었는지를 반성해 보았다.

'아라비아'는 (1) 아주 좁은 의미로는 지리적으로 아라비아 반도에 위치한 사우드 가문의 아랍 왕국, 즉 사우디아라비아 왕국(المملكة العربية السعودية, al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su‘ūdiyyah, 나무위키에서 참조)을 의미하겠지만, (2) 보다 정확하게는 중동과 북아프리카에 걸쳐서 아랍어를 사용하며 이슬람교를 믿는 국가와 민족을 통틀어 의미한다. 어쩌면 사우디아라비아 이외 국가의 사람들은 (1)의 입장을 불편하게 여길지도 모른다. (1)은 아랍 국가들의 맹주 역할을 하려는 사우디아라비아의 의지가 담긴 셈이니까 말이다. 하지만 오히려 아랍 국가들은 자기네들 사이에서 사우디아라비아가 형님 노릇을 하는 것을 자연스럽게 여기고 있는지도 모른다.

어제는 국립중앙박물관 기획전시실에서 열리고 있는 '아라비아의 길' 전시를 흥미롭게 보았다. 전시 기간은 5월 9일에서 8월 27일까지이다. 7월 초에 박물관을 방문했을 때 상설전시관 1층 특별전시실에서 열리는 '프랑스 근현대 복식, 단추로 풀다'(8월 15일 전시 종료)를 관람하고 나왔더니 건물 바깥에 있는 매표소에서 '아라비아의 길' 전시까지 동시에 관람할 수 있는 입장권을 팔고 있는 것 아니겠는가. 당시 상설전시관 매표소에서는 오직 '프랑스 근현대 복식...' 입장권만을 팔고 있었고, 바깥 매표소에서 파는 동시 입장권에 대해서는 안내를 하지 않았었다. 안타깝게도 서로 다른 날 두 개의 전시를 모두 제값을 주고 본 셈이었지만 전시 내용이 모두 충실해서 큰 불만은 없었다. 단, 이번 '아라비아의 길' 전시에서는 아이들이 너무 많아서 전시장 내부가 너무 혼잡하고 시끄러웠다. 어른 한 두 명이 소그룹으로 아이들을 이끌고 박물관을 관람하면서 설명을 해 주는 모습은 요즘 대단히 흔해졌다. 그런데 육성으로 설명을 하니 그 소란스러움은 이루말할 수가 없고, 그룹 자체가 너무 많아서 일반 방문객의 편안한 관람에 지장을 주는 수준이 되고 말았다. 성인 대상의 해설 프로그램에서는 무선마이크를 쓰는 경우가 많지만 아이들을 인솔하여 다니는 그룹에서는 대부분 인솔자가 육성으로 설명을 한다. 해설자의 전문성도 의심이 가고, 하기 싫은 숙제를 하듯 끌려다니는 아이들의 모습을 보니 안타깝기도 하다.

이번 전시의 대표 유물은 입구에서 사람들을 맞고 있었다. 기원전 4천년 무렵 만들어진 소박한 인간 모양의 석상이다. 극도로 단순화된 얼굴, 귀엽게 몰린 두 눈, 그리고 허리에 찬 칼이 이채롭다. 아프리카에서 탄생한 인류가 아라비아를 통해 전세계로 퍼졌고, 과거에는 비옥했던 이 땅을 통해서 향신료 무역이 성행하면서 세계 어느곳보다 앞선 문화가 발달하였다고 한다. 고대서에도 언급된 딜문(Dilmun) 문명은 아라비아만 연안의 타루트 섬에서 비롯되었다. 사우드 가문이 약 2세기에 걸친 투쟁을 통해 오스만 제국의 지배를 물리치고 아라비아 반도에 국가를 세우게 되면서 국민들의 국왕에 대한 충성심이 매우 높다고 한다. 사우디아라비아 왕국이 선포된 것은 1932년이다.

난 이 사진을 앞세운 홍보물만을 보고서 이번 전시가 아라비아의 고대 문화 위주로 꾸며졌을 것으로 생각했었다. 그러나 경이로운 유물들을 따라서 시간의 흐름에 따라 이동하다보니 20세기의 현재 사우디아라비아 왕정까지 해당하는 전시물이 나오지 않겠는가? 오잉? 사우디아라비아의 과거와 현재를 전부 다 보여주는 것이 기획 의도였나? 한 전시에 이렇게 긴 역사를 압축해서 보여주는게 말이 되나? 집에 돌아와서 안내지를 읽어보았다. 대한민국과 사우디아라비아의 수교 55년을 맞아서 사우디관관국가유산위원회화 함께 사우디아라비아의 역사와 문화를 소개하기 위한 목적으로 마련되었다는 내용이 읽고 나서야 수긍을 할 수 있었다. 그리고 아라비아의 역사를 본격적으로 소개하는 전시로는 사실상 국내 최초라는 것도 포함하여.

현재의 시각에서 본다면 신정일치의 전제군주제 국가에 대해서 좋은 점수를 주기는 어렵다. 하지만 나름대로의 역사적 배경 속에서 국민들이 택한 국가의 운영 방식은 그 나름대로의 합리성과 유연성이 있을 것이다. 막연하게만 여겨졌던 아라비아의 과거와 현대사에서의 의미를 다시 생각하게 한 좋은 기회였다. 갑자기 문명교류사를 주창한 '무함마드 깐수' 정수일 선생의 근황이 궁금해졌다. 2005년 한겨레신문에 연재된 정수일 교수의 문명교류기행을 소개하는 것으로 이 글을 맺고자 한다.

모나미의 초저가 만년필 올리카 EF

더위가 물러가던 주말, 아내와 함께 동대문디자인플라자(DDP)를 다시 찾았다. 살림터를 돌아다니다가 모나미 컨셉스토어를 발견하였다. 맨 왼쪽 유리를 출입구라고 생각하고 들어가려다 이마를 쾅 부딛히고 말았다. 그 창피함이란... 예전에 근무하던 대덕연구단지 안의 한 건물 유리창에 꿩이 날아들다가 부딪혀서 부상을 입고 바닥에 떨어져 있던 것을 본 일이 있다. 내가 바로 그 꼴이었다.

입구쪽에는 모나미의 대표 필기구이자 장수 모델인 153 볼펜의 각 부품을 자기 입맛대로 골라서 만들 수 있는 소위 DIY 153 볼펜 코너가 있었다. 예전에는 검정, 빨강. 파랑의 잉크 색깔에 맞춘 몇가지 되지 않는 단순한 디자인 중에서 골라야 했지만 여기에서는 훨씬 다양한 색깔의 잉크와 부품 중에서 마음에 드는 것을 고르면 된다. 이런 색깔이 있었나 싶을 정도로 다채로운 잉크, 그리고 부품이 있었다. 하나의 153 볼펜에는 잉크 심을 제외한 부품은 총 4개에 지나지 않지만 색깔의 종류가 무척 많아서 고르는 일이 즐거웠다. 물론 스프링은 오직 한가지뿐이다.

연두색 잉크를 선택한 나만의 153 볼펜과 더불어서 초저가 만년필인 올리카(OLIKA)도 하나 구입하였다. 만년필과 카트리지 잉크 3 개가 포함된 패키지가 3천원, 리필용 카트리지만 5개가 들어있는 별도의 묶음도 역시 3천원. 만년필 본체는 완전히 투명한 것과 잉크 색깔에 맞추어 색이 입혀진 반투명한 것 두 가지가 있었다. 다양한 색깔 중에서 보라색 계통의 것을 골라 보았다.

내용물을 꺼내 보았다. 투명한 플라스틱 판에 만년필과 잉크 카트리지가 얌전히 들어있다. 닙은 EF였다(올리카 EF 출시 뉴스). 2016년에 올리카가 처음 나왔을 때에는 F 닙 한가지만 있었던 것 같다.

그러면 시필(試筆)을 해 보자. 국산 브랜드의 비슷한 제품으로는 모닝글로리의 '캘리캘리'가 있다. 캘리캘리는 매우 부드럽게 잘 써지지만 이는 엄밀히 말하자면 일반 필기용이 아니라 캘리그래피 전용 펜이라 해야 맞다. 너무 두꺼운데다가 잉크 공급방식도 보통의 만년필과는 다르다.

입구쪽에는 모나미의 대표 필기구이자 장수 모델인 153 볼펜의 각 부품을 자기 입맛대로 골라서 만들 수 있는 소위 DIY 153 볼펜 코너가 있었다. 예전에는 검정, 빨강. 파랑의 잉크 색깔에 맞춘 몇가지 되지 않는 단순한 디자인 중에서 골라야 했지만 여기에서는 훨씬 다양한 색깔의 잉크와 부품 중에서 마음에 드는 것을 고르면 된다. 이런 색깔이 있었나 싶을 정도로 다채로운 잉크, 그리고 부품이 있었다. 하나의 153 볼펜에는 잉크 심을 제외한 부품은 총 4개에 지나지 않지만 색깔의 종류가 무척 많아서 고르는 일이 즐거웠다. 물론 스프링은 오직 한가지뿐이다.

연두색 잉크를 선택한 나만의 153 볼펜과 더불어서 초저가 만년필인 올리카(OLIKA)도 하나 구입하였다. 만년필과 카트리지 잉크 3 개가 포함된 패키지가 3천원, 리필용 카트리지만 5개가 들어있는 별도의 묶음도 역시 3천원. 만년필 본체는 완전히 투명한 것과 잉크 색깔에 맞추어 색이 입혀진 반투명한 것 두 가지가 있었다. 다양한 색깔 중에서 보라색 계통의 것을 골라 보았다.

|

| 모나미 올리카 만년필과 직접 만든 153 볼펜. |

이날 구입한 모나미 필기구와 평소에 늘 사용하는 워터맨 필레아(Phileas)를 같이 놓고 사진을 찍어 보았다.

플래티넘의 프레피 만년필을 여러번 사용한 경험과 비교하면 올리카가 약간 더 저가 제품이라는 느낌이 든다. 그러나 쥐는 느낌과 필기감은 올리카가 더 좋다고 느껴졌다. 펜의 직경을 직접 측정하지는 않았으나 다소 두툼하게 잡히던 프레피에 비해서는 올리카가 더 편하다. 아마 가운데를 약간 오목하게 만들어서 그런지도 모른다. 종이 위에 글씨를 쓸 때 프레피는 약간 사각거리는 느낌이 드는데 올리카는 좀 더 부드럽게 미끄러진다.

총평: 괜찮다.

2017년 8월 18일 금요일

커피용품 구입 - 드립포트와 탬퍼

드디어 오랜 숙원사업을 해결하였다. 0.7 리터 들이 핸드드립용 포트와 탬퍼(직경 50 mm)를 구입한 것이다. 핸드드립이면 핸드드립이고 에스프레소면 에스프레소지 왜 서로 어울리지 않는 물품을 같이 구입한 것일까?

지난달에 아들이 선물로 사준 가정용 에스프레소 머신 위즈웰 DL-310(사용설명서, 구글플러스 포스트)이 연이은 쇼핑의 출발점이 되었다. 에스프레소에 적합한 수준의 고운 커피가루를 낼 수 있는 전동 그라인더(드롱기 KG79)에 이어서 에스프레소 머신에 기본으로 갖춰져 있으나 너무나 부실한 플라스틱 탬퍼를 대체할 물건까지.

이것이 전부가 아니다. 원래 핸드밀로 커피를 직접 갈아서 드리퍼에 내려 마신지는 꽤 오래 되었다. 속이 좀 부담스럽다 싶으면(위장이 별로 좋은 편이 아님) 한동안 끊었다가, 단맛이 끌리면 커피믹스만 먹다가를 반복하다가 이번에 에스프레소 머신을 장만하면서 핸드드립을 좀 더 제대로 하겠다는 욕심이 생겼다. 그동안은 드립포트가 없어서 전기포트로 물을 끓인 뒤 직접 내렸기 때문이다. 드립포트가 꽤 비싼 물건이라고만 생각하고 있었는데 이번에 탬퍼를 고르면서 인터넷을 뒤져보니 적당한 가격대의 것들도 꽤 많아서 주저함 없이 함께 구입을 하게 된 것이다. 이러다가 온도계까지 사게 되는 것은 아닌지 모르겠다.

에스프레소 커피보다는 핸드드립커피를 만들 때 더 많은 변수가 존재하는 것 같다. 사람마다 내리는 방식이 다 다르겠지만 몇 가지 원칙은 지키면서 나만의 방법을 확립해 나가야 되겠다. 가령 커피가루의 일정한 분쇄 정도 유지, 30초간 불리기, 드립 총 시간 지키기(3분) 등이다. 유튜브에 워낙 많은 핸드드립 동영상이 있으니 지금까지처럼 대충 만들지 말고 제대로 한번 해 보련다.

지난달에 아들이 선물로 사준 가정용 에스프레소 머신 위즈웰 DL-310(사용설명서, 구글플러스 포스트)이 연이은 쇼핑의 출발점이 되었다. 에스프레소에 적합한 수준의 고운 커피가루를 낼 수 있는 전동 그라인더(드롱기 KG79)에 이어서 에스프레소 머신에 기본으로 갖춰져 있으나 너무나 부실한 플라스틱 탬퍼를 대체할 물건까지.

이것이 전부가 아니다. 원래 핸드밀로 커피를 직접 갈아서 드리퍼에 내려 마신지는 꽤 오래 되었다. 속이 좀 부담스럽다 싶으면(위장이 별로 좋은 편이 아님) 한동안 끊었다가, 단맛이 끌리면 커피믹스만 먹다가를 반복하다가 이번에 에스프레소 머신을 장만하면서 핸드드립을 좀 더 제대로 하겠다는 욕심이 생겼다. 그동안은 드립포트가 없어서 전기포트로 물을 끓인 뒤 직접 내렸기 때문이다. 드립포트가 꽤 비싼 물건이라고만 생각하고 있었는데 이번에 탬퍼를 고르면서 인터넷을 뒤져보니 적당한 가격대의 것들도 꽤 많아서 주저함 없이 함께 구입을 하게 된 것이다. 이러다가 온도계까지 사게 되는 것은 아닌지 모르겠다.

에스프레소 커피보다는 핸드드립커피를 만들 때 더 많은 변수가 존재하는 것 같다. 사람마다 내리는 방식이 다 다르겠지만 몇 가지 원칙은 지키면서 나만의 방법을 확립해 나가야 되겠다. 가령 커피가루의 일정한 분쇄 정도 유지, 30초간 불리기, 드립 총 시간 지키기(3분) 등이다. 유튜브에 워낙 많은 핸드드립 동영상이 있으니 지금까지처럼 대충 만들지 말고 제대로 한번 해 보련다.

2017년 8월 16일 수요일

숫자가 크게 나오는 카시오 전자시계는 무엇이 있을까?

지난주에 구입한 카시오 G-Shock DW-5600(블로그 글 링크)는 가격도 저렴하지만 가볍고 기능적으로 손색이 없는 매우 튼튼한 손목시계이다. 200 미터 방수가 되는 이 시계를 착용한 채로 이제는 샤워를 하거나 물놀이를 해도 안심이다.

며칠 동안 사용하면서 느낀 불편한 점이 딱 한가지가 있으니, 바로 숫자 표시가 약간 작다는 것이다. 지구상에 존재하는 무수한 전자손목시계와 비교하여 더 작다는 것은 결코 아니다. 매우 표준적인 크기의 액정 디스플레이를 갖고 있지만 이제 본격적인 노안에 직면한 나에게는 돋보기 안경을 쓰지 않은 상태에서 시각을 확인하기가 아주 조금 불편하다. 어떤 면에서는 잘 디자인된 아날로그 시계의 시인성이 훨씬 낫다고도 할 수 있다. 대신 맨눈으로 아날로그 시계에 마련된 날짜와 요일을 읽는 것은 매우 어렵다.

숫자가 조금 더 크게 표시되는 전자손목시계는 무엇이 있나? 카시오의 지샥 제품군에는 썩 마음에 드는 것은 없다. TIMEX에서는 Ironman 시리즈에 이러한 시계가 많다. 열심히 달리는 도중에 시각을 확인하려면 당연히 숫자가 크게 표시되는 시계가 유리하다. 하지만 일상생활용으로는 너무 튀는 디자인이다. 구글에서 digital watches with large numerals라는 검색어로 찾으면 숫자가 크게 나오는 시계를 많이 만날 수 있다. 그러나 알려지지 않은 브랜드가 많아서 그다지 내키지는 않는다. 이 검색어가 완벽한 것도 아니다. 왜냐하면 아날로그 시계이면서 숫자 자체가 큰 것들도 섞여서 나오기 때문이다. 이런 것은 내가 원하는 것이 결코 아니다.

기왕에 맛을 들인 카시오 제품 중 점잖은 모양을 갖춘 것으로 숫자가 크게 표시되는 것은 무엇이 있을까?

A178WA. 바로 이거다! 카시오의 클래식 라인 제품 중 하나다. 방수나 충격 방지와는 거리가 먼 일반용 시계라서 가격은 지샥보다 훨씬 싸다. 정장용으로도 손색이 없는 시계다. 시곗줄은 당연히 통줄이 아니다. 일명 '손석희 시계'로 알려진 A168WA와 매우 유사하다. 위로 잡아늘인듯한 숫자가 좀 어색할 수도 있다. 디자인 측면에서는 A168WA가 더 완벽하다고 생각한다.

A178WA의 숫자 표시가 다른 표준적인 전자손목시계에 비하여 월등히 큼은 명백하다. 그러나 검색을 통해서 찾은 다음 모델들(스포츠 시계에 가깝다)은 어디까지나 웹브라우저를 통해서 판단한 것이므로 실물은 어떠할지 알 수 없다. 흥미로운 것은 오늘 소개한 6종의 카시오 시계는 전부 10년 사용 가능한 전지를 쓴다는 사실이다. 그 원리가 무엇인지 매우 궁금하다. 링크는 전부 카시오 미국 사이트에서 딴 것이다.

며칠 동안 사용하면서 느낀 불편한 점이 딱 한가지가 있으니, 바로 숫자 표시가 약간 작다는 것이다. 지구상에 존재하는 무수한 전자손목시계와 비교하여 더 작다는 것은 결코 아니다. 매우 표준적인 크기의 액정 디스플레이를 갖고 있지만 이제 본격적인 노안에 직면한 나에게는 돋보기 안경을 쓰지 않은 상태에서 시각을 확인하기가 아주 조금 불편하다. 어떤 면에서는 잘 디자인된 아날로그 시계의 시인성이 훨씬 낫다고도 할 수 있다. 대신 맨눈으로 아날로그 시계에 마련된 날짜와 요일을 읽는 것은 매우 어렵다.

숫자가 조금 더 크게 표시되는 전자손목시계는 무엇이 있나? 카시오의 지샥 제품군에는 썩 마음에 드는 것은 없다. TIMEX에서는 Ironman 시리즈에 이러한 시계가 많다. 열심히 달리는 도중에 시각을 확인하려면 당연히 숫자가 크게 표시되는 시계가 유리하다. 하지만 일상생활용으로는 너무 튀는 디자인이다. 구글에서 digital watches with large numerals라는 검색어로 찾으면 숫자가 크게 나오는 시계를 많이 만날 수 있다. 그러나 알려지지 않은 브랜드가 많아서 그다지 내키지는 않는다. 이 검색어가 완벽한 것도 아니다. 왜냐하면 아날로그 시계이면서 숫자 자체가 큰 것들도 섞여서 나오기 때문이다. 이런 것은 내가 원하는 것이 결코 아니다.

기왕에 맛을 들인 카시오 제품 중 점잖은 모양을 갖춘 것으로 숫자가 크게 표시되는 것은 무엇이 있을까?

A178WA. 바로 이거다! 카시오의 클래식 라인 제품 중 하나다. 방수나 충격 방지와는 거리가 먼 일반용 시계라서 가격은 지샥보다 훨씬 싸다. 정장용으로도 손색이 없는 시계다. 시곗줄은 당연히 통줄이 아니다. 일명 '손석희 시계'로 알려진 A168WA와 매우 유사하다. 위로 잡아늘인듯한 숫자가 좀 어색할 수도 있다. 디자인 측면에서는 A168WA가 더 완벽하다고 생각한다.

|

| 그림 출처: http://www.casio.com/products/watches/classic/a178wa-1av |

국내의 지타임코리아 사이트를 검색하면 나오는 F-200W는 카시오 미국 사이트에는 없는 모델이다.

그러면 또 시계를 사려고...? 그건 아니다. 올해에는 이미 세 개나 되는 시계를 사지 않았나? 내년쯤 생각해 볼 이이다.

Roary에서 Harvest suite를 거쳐 NASP(North Arizona SNP Pipeline)에 이르기까지

하나의 종(species)에 속하는 박테리아의 유전체로부터 얻은 시퀀싱(또는 조립물) 결과를 서로 비교하는 일은 요즘 매우 흔한 분석 작업이 되었다. 특히 유전체역학(genomic epidemiology)에서는 필수적인 과정이다. 구글에서 genomic epidemiology라는 검색어를 넣으면 가장 먼저 뜨는 웹사이트는 덴마크 공과대학(Technical University of Denmark)의 Center for Genomic Epidemiology이다. 이 연구센터에서 중점을 두는 것은 당연히 감염병을 일으키는 박테리아이다. 물론 용어의 해석 범위에 따라서는 인간 유전체를 중요시하는 입장도 가능하다(서울대학교 보건대학원 유전체역학 연구실 웹사이트 참조).

역학(疫學)이란 인구집단에서 병원 원인을 연구하는 학문이다. 물리학의 한 분야인 力學, 주역의 괘를 해석하여 음양 변화의 원리와 이치를 연구하는 학문인 易學(이것이 진정한 학문인가?)과는 다르다. 우연히 발견한 글인 역학자가 노벨상을 받을 수 없는 이유도 한번 읽어보자.

감염병의 역학조사와 병원체 genome sequence를 어떻게 연결하여 감염성 질환에 대처할 것인가? 이에 대해서는 2014년 Genome Biology에 실렸던 리뷰 논문인 Epidemiologic data and pathogen genome sequences: a powerful synergy for public health를 참조하자. 이 논문에 의하면, 감염병을 연구하는 역학자의 기본 질문은 이러하다.

Pathogen genomics는 이러한 질문에 대해 답을 할 수 있는 매우 중요한 근거를 제시한다. 물론 오늘의 포스팅에서는 더 깊게 논의하지는 않겠다.

내가 다수의 병원체 샘플에 대한 whole-genome sequencing data를 이용한 분석, 즉 genotyping(SNP-based라고 좁혀서 이야기해도 좋다)과 resistance gene finding 등을 실무에서 처음 접하게 된 것은 작년 하반기였다(참고로 Sanger sequencing은 1991년 무렵, 대용량 genome sequencing은 2000년부터 해 왔음). 당시에는 결핵균의 일루미나 시퀀싱 raw data가 출발점이었다. Reference mapping 기반의 방법과 assembly 기반의 방법 사이에서 고민을 하다가 결국은 일본에서 개발한 TGS-TB(Total Genotyping Solution for Mycobacterium tuberculosis, 현재 버전 2)라는 매우 유용한 웹사이트를 찾아내는 것으로 일단락되었다. 그러나 이 작업 중에 CLC Genomic Workbench의 Microbial Genomics Module(typing and epidemiology 기능)을 구입하게 되었고, Sanger Institute의 Roary라는 도구도 알게 되었다.

Roary는 원래 pan genome 분석을 위한 도구이다. 유전자의 염기서열을 포함하는 GFF3 파일을 input data로 하여(즉 annotated genome sequence가 필요) core gene과 accessory gene을 집계하고, 이로부터 multiple sequence alignment까지를 해 준다. 다양한 2차적인 플롯을 만들 수 있는 중간 결과물도 제공하는 것이 특징이다. 단, sequencing raw data는 다루지 못한다. SNP을 추출하거나(snp-sites) phylogenetic tree를 그리는 일(fasttree)은 별도로 실시해야 한다.

다음으로 알게 된 소프트웨어는 매릴랜드 대학교의 Harvest suite이다. 이것은 core genome alignment와 visualization까지를 할 수 있다. 입력물은 assembled genome sequence로서 annotation은 필요하지 않다. 분석에 투입할 유전체는 >=97% ANI를 충족하는 가까운 것들이어야 한다. MUM에 기반한 locally collinear block(LCB) 계산 및 SNP 검출을 해 주기에 실행 속도가 매우 빠른데, Parsnp(rapid core genome multi-alignment) 커맨드 한 줄로 모든 분석이 끝난다. 더욱 좋은 것은 Gingr이라는 visualization tool이 포함된다는 점이다. 다음은 시험적으로 생성한 분석 결과이다. 왼쪽에는 SNP-based tree가, 오른쪽에는 SNP map이 보인다.

역학(疫學)이란 인구집단에서 병원 원인을 연구하는 학문이다. 물리학의 한 분야인 力學, 주역의 괘를 해석하여 음양 변화의 원리와 이치를 연구하는 학문인 易學(이것이 진정한 학문인가?)과는 다르다. 우연히 발견한 글인 역학자가 노벨상을 받을 수 없는 이유도 한번 읽어보자.

감염병의 역학조사와 병원체 genome sequence를 어떻게 연결하여 감염성 질환에 대처할 것인가? 이에 대해서는 2014년 Genome Biology에 실렸던 리뷰 논문인 Epidemiologic data and pathogen genome sequences: a powerful synergy for public health를 참조하자. 이 논문에 의하면, 감염병을 연구하는 역학자의 기본 질문은 이러하다.

- Is there an outbreak?

- Where, when and how did a pathogen enter the population of interest?

- How quickly is the number of infections from the pathogen growing (that is, what are the epidemic dynamics)?

- How is the pathogen spreading through the population?

- What genes or genotypes are associated with the pathogen's virulence or other phenotypes of interest?

Pathogen genomics는 이러한 질문에 대해 답을 할 수 있는 매우 중요한 근거를 제시한다. 물론 오늘의 포스팅에서는 더 깊게 논의하지는 않겠다.

내가 다수의 병원체 샘플에 대한 whole-genome sequencing data를 이용한 분석, 즉 genotyping(SNP-based라고 좁혀서 이야기해도 좋다)과 resistance gene finding 등을 실무에서 처음 접하게 된 것은 작년 하반기였다(참고로 Sanger sequencing은 1991년 무렵, 대용량 genome sequencing은 2000년부터 해 왔음). 당시에는 결핵균의 일루미나 시퀀싱 raw data가 출발점이었다. Reference mapping 기반의 방법과 assembly 기반의 방법 사이에서 고민을 하다가 결국은 일본에서 개발한 TGS-TB(Total Genotyping Solution for Mycobacterium tuberculosis, 현재 버전 2)라는 매우 유용한 웹사이트를 찾아내는 것으로 일단락되었다. 그러나 이 작업 중에 CLC Genomic Workbench의 Microbial Genomics Module(typing and epidemiology 기능)을 구입하게 되었고, Sanger Institute의 Roary라는 도구도 알게 되었다.

Roary는 원래 pan genome 분석을 위한 도구이다. 유전자의 염기서열을 포함하는 GFF3 파일을 input data로 하여(즉 annotated genome sequence가 필요) core gene과 accessory gene을 집계하고, 이로부터 multiple sequence alignment까지를 해 준다. 다양한 2차적인 플롯을 만들 수 있는 중간 결과물도 제공하는 것이 특징이다. 단, sequencing raw data는 다루지 못한다. SNP을 추출하거나(snp-sites) phylogenetic tree를 그리는 일(fasttree)은 별도로 실시해야 한다.

다음으로 알게 된 소프트웨어는 매릴랜드 대학교의 Harvest suite이다. 이것은 core genome alignment와 visualization까지를 할 수 있다. 입력물은 assembled genome sequence로서 annotation은 필요하지 않다. 분석에 투입할 유전체는 >=97% ANI를 충족하는 가까운 것들이어야 한다. MUM에 기반한 locally collinear block(LCB) 계산 및 SNP 검출을 해 주기에 실행 속도가 매우 빠른데, Parsnp(rapid core genome multi-alignment) 커맨드 한 줄로 모든 분석이 끝난다. 더욱 좋은 것은 Gingr이라는 visualization tool이 포함된다는 점이다. 다음은 시험적으로 생성한 분석 결과이다. 왼쪽에는 SNP-based tree가, 오른쪽에는 SNP map이 보인다.

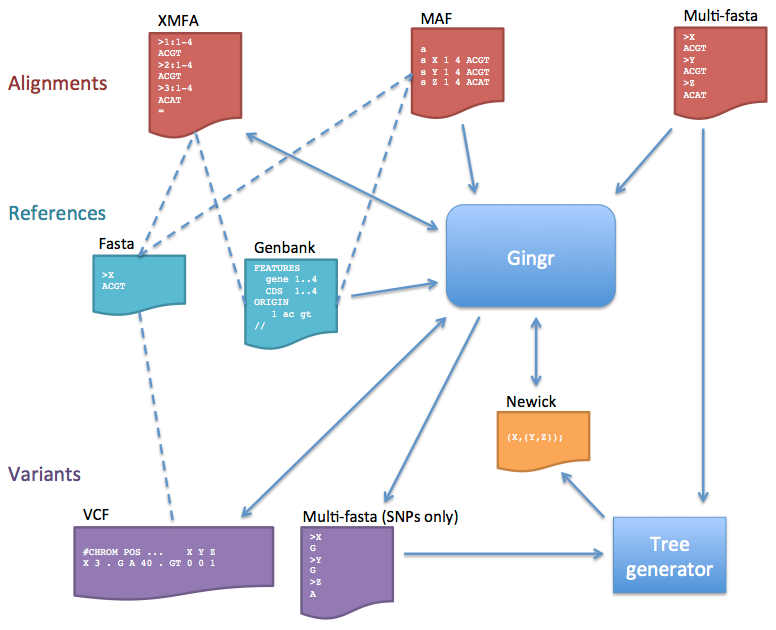

Gingr은 standard alignment format을 수용하는 일반적인 용도의 viewer로도 쓰일 수 있다. 패키지에 포함된 harvesttools를 병용하면 사용하여 다음과 같은 다양한 파일 포맷간의 전환이 가능하다.

|

| 그림 출처: http://harvest.readthedocs.io/en/latest/content/gingr/types.html |

마지막으로 살펴볼 것은 North Arizona SNP pipeline, 즉 NASP이다. 이 도구는 raw sequencing read와 assembly를 가리지 않고, 다양한 aligner와 SNP caller를 활용할 수 있으며, monomorphic 및 polymorphic site를 검출 가능하고, job management system을 채용하는 것을 특징으로 한다. NASP는 2016년에 bioRxiv에 먼저 공개되었다가 신생 학술지인 Microbial Genomics(MGen)에 같은 해 출간되었다. 그러나 내 눈에 뜨인 것은 이틀전이다.

만약 long read data가 input data라면 어떻게 할 것인가? 가능하다면 오류가 적은 genome assembly를 만들어서 적당한 pipeline에 투입하는 것이 바람직할 것이다. 이제는 long read를 만들어내는 기술이 PacBio이 유일한 것이 아니라 Oxford nanopore sequencing까지 늘어났으니 점점 공부할 것이 많아진다...

2017년 8월 13일 일요일

여름 휴가 동안 읽은 책

리모델링을 마치고 재개장한 도서관 자료실에서 신간 서적을 고르는 것은 언제나 즐거운 일이다. 이번 여름 휴가 동안 읽으려고 대여한 책을 오늘 반납하기 전에 이에 대한 기록을 남겨두려 한다. 우리지역 도서관에서는 한 사람이 다섯 권의 책을 2 주 동안 대출할 수 있다(대출과 대여의 차이). <큐레이션>에 대해서는 지난번 글 면도기 큐레이션에서 잠시 소개하였었다.

<검색, 사전을 삼키다(정철 지음)>은 네이버, 다음을 거쳐서 카카오에서 웹사전을 만드는 편찬자의 글이다. 웹 서비스를 제공하는 회사에서는 기존에 만들어진 사전 컨텐츠를 가져다 가공을 하여 대중에게 제공한다. 그러나 이는 사전의 개정판을 만드는 일 - 표제어를 고르고, 새로 부여된 의미를 부여하는 등 - 과는 다른 일이다. 종이사전은 말할것도 없고 잠깐 동안 학생들의 필수품이 되었던 전자사전도 이제는 완전히 물러났다. 이제 누구에게 뭔가를 물어본다는 것은 실례가 되는 시대가 되고 말았다. 일단 휴대폰을 꺼내서 '검색'을 먼저 해 보면 웬만한 어위에 대한 뜻은 다 나오니까 말이다. 그러나 웹 어학사전에 내가 찾는 단어의 뜻이 나온다고 해서 안심해서는 안된다. 왜냐하면 현재 통용되는 뜻을 충실히 반영하도록 항상 개정된 상태의 정보가 아닐 수도 있기 때문이다. 검색이 사전을 삼켰지만, 잡아먹힌 그 날로 '죽은' 사전을 그대로 유통해서는 안된다. 그러나 경제 논리를 따르자면 현실적으로 어려운 점이 무척 많다. 상세하게 소개된 어학 및 백과사전의 역사와 현실, 그리고 문제점을 파악하게 해 준 좋은 책이었다.

<위험한 역사시간(이주한 지음)>은 '우리 역사를 외면하는 한국사 교과서의 실체를 밝힌다'라는 부제가 붙은 책이다. 그 동안 식민사관에 대해서 어렴풋한 관심은 있었지만 책을 통해서 심도있게 들여다 본 일은 없었다. 해방 이후 어떤 사학자들이 소위 어떤 인물들에 의하여 '강단사학'이 형성되고 우리 역사에 대한 어떠한 부정적인 유산을 남겼는지를 이제 알 수 있었다. 물론 이 저자가 주장하는 바에 대해서 부정적인 시각이 없는 것은 아니지만 우리 역사의 여명기를 반드시 한반도 안으로만 좁혀서 생각하는 것은 옳지 않을 수도 있다.

원래 한반도에는 구석기 시대가 없다는 것이 통념이었다. 그러다가 공주 석장리 유적이 발굴되면서 우리나라에도 구석기 시대에 사람이 살았다는 것이 밝혀졌다. 하지만 어디에선가 읽은 글에서는 석장리 시대에 살던 사람이 현재 우리나라 사람의 조상이 아니라고 하였다. 그러나 그렇게 보는 합리적인 근거가 있는가? 이주한의 책을 살펴보면 그 사람들이 멸망했거나 다른 곳으로 이주했다는 증거가 발견되지 않는 이상 과거에 이 지역에 살던 사람들이 계속 이 곳에 살아남았다고 보는 것이 타당하다고 밝혔다. 이 땅에 오래 전부터 사람이 살았고, 그 사람들이 세계 다른 어느곳과 견주어 뒤떨어지지 않은 (앞선 상태라면 더욱 좋을 것이다) 문명 수준을 갖고 있기를 바라는 것은 매우 자랑스런 현상이나, 이는 합리적인 가설, 그리고 유물과 유적을 통한 철저한 검증을 통해 뒷받침되어야 할 것이다.

<스노든 게이트: 원제 No place to hide(글렌 그린월드 지음, 박수민 및 박산호 옮김)>는 정말 충격적이었다. 911 테러 이후 자국민 보호를 앞세운 미국 국가안보국 NSA는 전세계를 대상으로 무차별적인 정보 수집을 실시하였고('프리즘 프로젝트'), 이는 젊은 기술자 에드워드 스노든의 용감한 폭로에 대해 세상에 드러나게 되었다. 인권이든 자유든 죽은 뒤에는 아무런 소용이 없다는, 소위 애국자법의 옹호자들에 대해서 우리는 무엇을 주장해야 하는가? 컴퓨터에 보안 프로그램을 설치하는 것조차 어려워하던 저널리스트가 어떻게 하여 내부 고발자를 만나서(이는 자신과 접촉하려면 보안을 위해 컴퓨터에 여러 프로그램을 깔라고 하였었다) 온갖 위협 속에 이를 기사화하게 되는지, 보수 언론과 정부는 이를 어떻게 방해하는지(심지어 저자의 동성 배우자를 테러와 관련된 얼토당토않은 이유를 내세워 공항에서 억류하기까지 하였다) 그 과정을 긴박감 속에 잘 묘사하였다. 언론정보학을 전공하는 아들에게도 꼭 읽어보라고 권하고 싶은 책이다.

2017년 8월 10일 목요일

카시오 G-SHOCK 손목시계(DW-5600E)를 구입하다

|

| 오늘 구입한 카시오 DH-5600(왼쪽)과 평소에 즐겨 착용하는 오리엔트 FEM7P007B9. |

시계의 방수 성능에 대해서 알기 쉽게 정리한 글이 있어서 소개해 본다. 무려 10년 전의 글이다!

30미터 방수 시계인데도 왜 물이 샐까? - 시계의 방수에 대해

나에게는 30 m 방수와 50 m 방수가 되는 시계가 각각 하나씩 있고, 20년을 넘게 차면서 이제 방수 성능을 보장하지 못하는 오래된 것도 두개 쯤이 있다. 물론 오래된 것 중의 하나는 결혼 예물 시계이다. 험악한 환경에서 부담없이 찰만한 저렴한 시계를 하나 구입하는 것이 좋겠다는 결론을 내리고 인터넷 검색에 들어갔다. 우레탄 시계줄이 달린 전자시계가 가장 적당해 보였다.

꽤 오랫동안 TIMEX Ironman Triathlon을 착용한 적이 있다. 아래 사진은 예전 포스팅 '시계는 사도 시간은 살 수 없네'에서 소개한 2014년 당시의 내 시계들이다. 여기에서 세번째에 위치한 물건이 바로 Ironman이다. 본체의 코팅이 다 벗겨지고 지금은 겉부분의 플라스틱이 다 삭아서 뜯겨져 나갔다. 그럼에도 불구하고 사용하는 동안 이 시계의 만족도는 매우 높았다. 오랫동안 쓰면서도 시계줄은 한번도 끊어지지 않았었다. 카시오 손목시계를 몇 번 사용하면서 주기적으로 끊어진 시계줄을 갈아주어야 했던 것에 비하면 매우 의외의 경험이었다.

마구 굴리는 용도라면 전자시계를 능가할 것이 없다. 이번에는 어느 회사의 제품으로 할까? 카시오 지샥(G-Shock) DW-5600 시리즈가 내 눈에 들어왔다. 카시오의 연구원인 이베 키쿠오가 부모님으로부터 선물로 받은 손목시계를 떨어뜨려서 완전히 부숴진 것을 보고 충격에 강한 시계를 만들었다는 결심을 하여 1981년 개발에 착수, 1983년 첫 출시를 한 것이 지샥의 시작이라고 한다. 내충격성과 200 m 방수라면 나의 용도로는 충분하다. DW-5600은 기본형 모델('Standard Digital')로서 다른 지샥 제품보다는 크기가 가장 작은 편에 속해서 부담이 없다. 디자인 역시 지나치게 튀지 않아서 정장이든 캐쥬얼이든 어떤 복장과 상황에서도 무난히 어울리는 모델이다. 지샥은 5600으로 시작해서 결국은 5600으로 돌아간다는 말도 있지 않은가? 조금 더 투자하면 기능도 많고 획기적인 디자인의 시계를 고를 수도 있지만 대부분 본체 직경이 50 mm를 훌쩍 넘어가서 부담스러웠다. 시계가 너무 크면 겨울에 손목부분이 조여지는 겉옷을 입을 때 무척 불편하다. DW-5600과 마지막까지 각축을 벌였던 모델은 G-9100('Gulfman')이었다. DW-6900와 DW-9052도 유력한 후보였었다. 지나치게 크거나 표시가 복잡하고 비싼 것은 당초에 고려 대상이 아니었다.

시계의 크기가 아담한 대신 가장 고민스러웠던 것은 요즘 노안이 심하게 와서 숫자가 잘 보일까 하는 점이었다. 정말 잘 한 결정일까? 직접 물건을 보고 구입하는 것이 아니라서 약간의 모험을 하지 않을 수는 없는 터였다. 이틀 전 인터넷으로 주문하여 오늘 드디어 물건을 받았다. 검은색 종이 상자를 여니 독특한 디자인의 원기둥형 캔 안에 시계가 들어있었다. 아담한 크기와 단순한 사용법이 매우 마음에 들었다(3229 모듈 설명서 PDF 파일). 그러나 표시되는 숫자의 크기가 약간 작다. TIMEX Ironman에 비하면 시인성이 숫자 크기가 확연히 작다. 윗면에 인쇄된 글자들은 어차피 제대로 보이질 않는다.

다음에는 돌핀 시계(공식 공급처)를 한번... 돌핀 시계에 대한 추억은 없지만.

2017년 8월 9일 수요일

이미지로만 구성된 이메일 메시지 혹은 웹콘텐츠의 문제점

간혹 업무용 메일 계정을 통하여 학술행사 안내문을 받는다. 연구를 주요 업무로 하고 있으니 유익한 행사는 아닌지 눈여겨보게 된다. 예를 들면 이런 것이다. 어제 받았으니 아주 최신의 것이다.

보기에는 매우 좋다. 인쇄하여 우편으로 배포할 안내문의 원본 이미지를 적절히 줄여서(아마 실제 인쇄용으로 쓰이는 AI 파일 등은 해상도가 높아서 그대로 보내면 너무 크게 보일 것으로 생각된다) 이메일로 발송한 것으로 여겨진다. 그러나 무엇이 문제인가? 메일의 내용을 검색하지 못한다는 것이다. 만약 우편함에서 나중에 이 메시지를 찾으려면 메일의 제목 혹은 발송자 이름(주소)만을 대상으로 검색이 이루어질 것이다. 발표자나 제목 등은 검색을 하지 못한다.

전세계 최고 수준의 인터넷 속도를 자랑하는 나라에서 이메일이나 웹페이지 내용에 이미지가 많은 것은 별로 문제가 되지 않는다. 하지만 이미지에 담긴 텍스트를 찾아서 검색하는 기술이 아직 보편적이지 않은 실정에서 지나치게 이미지로만 만들어진 콘텐츠는 문제가 있다고 본다.

옥션, 11번가, 지마켓 등에서 상품의 상세설명 페이지를 클릭해 보자. 화려하고 상세한 이미지와 설명... 그러나 모든 텍스트는 전부 이미지에 박혀있는 상태이다. 심지어 여러 판매자가 같은 상품을 파는 경우 상세설명 이미지 역시 동일한 경우가 많다. 아마 제품 공급처에서 전문 디자이너를 통해서 만든 이미지를 복수의 판매자에게 그대로 제공한 것일게다.

'우리나라에는 이러한 문제가 있는데 외국은 그렇지 않다'라는 분위기의 글을 쓰는 것이 참 싫다. 시각에 따라서는 그게 문제가 아니라 우리나라의 현실에 따라 최적화 된 결과일 수도 있기 때문이다.

이러한 불편한 마음을 갖고서 이번에는 이베이를 접속해 본다. 다 그런 것은 아니지만, 이미지는 이미지요 텍스트는 텍스트이다. 잘 디자인된 아름다운 브로셔를 컴퓨터 화면에서 그대로 보듯이 나타내주지는 않으니 웹페이지 내에서 특정 단어를 찾는 것이 아주 용이하다.

당초에 설정한 제목과는 약간 멀어지더라도 하고 싶은 말을 해야 되겠다. 보기에 좋은 것(엄밀히 말하면 윗사람이 흡족해하면서 'OK'할 가능성이 높은 형식의 문서)을 만드는데 우리 스스로가 너무 길들여진 것은 아닐까? 이러한 의도가 가장 극명하게 나타나는 것은 공문서가 아닐까 싶다. 공문서는 화려함과는 거리가 멀다. 하지만 큰 글씨(나도 노안이 오다보니 이건 반갑다), 지나치게 많은 표(효과는 어느 정도 있으나 작성자에게는 부담이 된다), 짧은 포인트 위주의 개조식 문체 등. 그리고 현재 통용되는 공문서의 형식 자체도 난 마음에 들지 않는다. 컴퓨터 앞에 앉으면 이미 만들어진 HWP 문서 양식을 열어야 되는 공무원에게는 물론 선택의 여지가 없을 것이다.

최종 결재자 - 물론 돈을 지불하는 사람으로서의 정당한 권한 내의 일이라면 할 말은 없지만 - 의 마음에 들 문서를 만들 것이 아니라, 실제로 그 문서를 최종적으로 읽을 사람의 편의성을 생각하는 문서 작성을 위해 노력하는 것이 더 나을 것이다.

2017년 8월 8일 화요일

PacBio의 HDF5 raw data file을 NCBI SRA에 등록하는 요령

일루미나 장비에서 생산한 sequencing raw data(fastq file)을 SRA에 올리는 일은 하도 여러번 경험을 해서 과장을 좀 보태면 눈을 감고도(!) 할 수 있을 수준이 되었다. 반면 PacBio의 raw data를 등록하려면 약간의 요령이 필요하다. 장비에서 제공하는 데이터 파일의 구성이 다른데다가 이를 전부 다 SRA에 밀어넣을 필요가 없기 때문이다. 오늘의 포스팅에서는 이를 정리하여 보고자 한다.

먼저 PacBio의 GitHub 사이트에서 제공하는 문서 Submitting PacBio data to the SRA를 읽어보는 것도 좋을 것이다. SRA submission에 대해서 아직 개념을 잡기 어려운 상태라면 NCBI가 제공하는 공식 문서인 SRA Submission Quick Start를 먼저 정독해 보자. 다른 submission과 달리 SRA가 약간 혼동스런 이유는 아마도 제출을 위한 창구가 두 곳 존재한다는 것일지도 모르겠다. 첫번째는 submission portal을 통한 것(아마도 이것이 공식 창구에 해당할 것이다), 그리고 두번째로는 SRA submission tracking and management 웹페이지를 통한 것이다. 후자에서는 상세한 데이터의 추가와 수정 등이 가능하다. 만약 하나의 library에 대한 multiple run 결과를 제출하고자 한다면 후자의 웹사이트를 쓰는 것이 바람직할 것이다. 대신 첫번째 사이트는 metadata file을 이용하여 자료 특성을 기술한 뒤 실제 파일을 업로드하게 되어있다.

시퀀싱 센터에서는 보통 하나의 SMRT cell에 대하여 하나의 zip file로 묶은 결과물을 제공한다. 압축을 풀면 다음과 같이 두 개의 파일과 Analysis_Results라는 서브디렉토리가 생긴다. 파일 이름의 앞부분에 붙어있는 매우 긴 문자열은 하나의 SMRT cell에서 유래한 모든 파일에 대해서 동일한데 이를 여기에 일일이 쓰는 것은 번거로우므로 "RUN_ID'로 치환하였다.

그러면 Analysis_Results 서브디렉토리로 내려가 보자. 여기에는 총 10개의 파일이 있다. 모든 것들을 총괄할 것처럼 보이는 .bas.h5 파일이 하나, 그리고 .bax.h5 + .subreads.fasta + .subreads.fastq 파일이 총 세 묶음 존재한다.

먼저 PacBio의 GitHub 사이트에서 제공하는 문서 Submitting PacBio data to the SRA를 읽어보는 것도 좋을 것이다. SRA submission에 대해서 아직 개념을 잡기 어려운 상태라면 NCBI가 제공하는 공식 문서인 SRA Submission Quick Start를 먼저 정독해 보자. 다른 submission과 달리 SRA가 약간 혼동스런 이유는 아마도 제출을 위한 창구가 두 곳 존재한다는 것일지도 모르겠다. 첫번째는 submission portal을 통한 것(아마도 이것이 공식 창구에 해당할 것이다), 그리고 두번째로는 SRA submission tracking and management 웹페이지를 통한 것이다. 후자에서는 상세한 데이터의 추가와 수정 등이 가능하다. 만약 하나의 library에 대한 multiple run 결과를 제출하고자 한다면 후자의 웹사이트를 쓰는 것이 바람직할 것이다. 대신 첫번째 사이트는 metadata file을 이용하여 자료 특성을 기술한 뒤 실제 파일을 업로드하게 되어있다.

시퀀싱 센터에서는 보통 하나의 SMRT cell에 대하여 하나의 zip file로 묶은 결과물을 제공한다. 압축을 풀면 다음과 같이 두 개의 파일과 Analysis_Results라는 서브디렉토리가 생긴다. 파일 이름의 앞부분에 붙어있는 매우 긴 문자열은 하나의 SMRT cell에서 유래한 모든 파일에 대해서 동일한데 이를 여기에 일일이 쓰는 것은 번거로우므로 "RUN_ID'로 치환하였다.

RUN_ID_s1_p0.mcd.h5RUN_ID의 실제 사례: m150614_005233_42244_c100830662550000001823182410291540

RUN_ID_s1_P0.metadata.xml*

그러면 Analysis_Results 서브디렉토리로 내려가 보자. 여기에는 총 10개의 파일이 있다. 모든 것들을 총괄할 것처럼 보이는 .bas.h5 파일이 하나, 그리고 .bax.h5 + .subreads.fasta + .subreads.fastq 파일이 총 세 묶음 존재한다.

RUN_ID_s1_p0.1.bax.h5*이렇게 많은 파일 중에서 실제로 SRA 등록에 필요한 것은 .metadata.xml, .bas.h5, 그리고 3 개의 .baxh5 파일이다(별표로 표시). 이 파일의 이름들을 다음의 SRA metadata file에서 filename, filename2, filename3...에 기재하면 된다. 5개의 파일을 하나로 묶어서 압축을 하여 .tar.gz을 만들어서 업로드해도 된다. 아마도 Illumina paired read의 제출 시에는 filename에 READS_1.fastq를, filename2에 READS_2.fastq를 지정했었을 것이다.

RUN_ID_s1_p0.1.subreads.fasta

RUN_ID_s1_p0.1.subreads.fastq

RUN_ID_s1_p0.2.bax.h5*

RUN_ID_s1_p0.2.subreads.fasta

RUN_ID_s1_p0.2.subreads.fastq

RUN_ID_s1_p0.3.bax.h5*

RUN_ID_s1_p0.3.subreads.fasta

RUN_ID_s1_p0.3.subreads.fastq

RUN_ID_s1_p0.bas.h5*

2017년 8월 3일 목요일

면도기 큐레이션

유성구 구즉도서관이 3개월의 리모델링을 마치고 지난 7월 26일에 재개관을 하였다. 전에는 자료실이 좁아서 빼꼭한 서가 사이에서 책을 고르기가 쉽지 않았었다. 이제는 자료실 공간도 훨씬 넓어지고 편하게 독서를 할 수 있는 책상과 의자도 많아져서 대전 시민으로서 세금을 낸 보람을 모처럼 느끼게 되었다.

휴가 기간 동안 읽으려고 고른 책 중의 하나가 바로 마이클 바스카 저/최윤영 옮김의 <큐레이션>이다. 큐레이션이라고 하면 보통 미술관 등에서 작품을 고르고 전시하는 일을 말한다. 큐레이션은 원래 '보살피다' 혹은 '돌보다'라는 뜻을 가진 라틴어 curare에서 유래했다고 한다. 그러나 현재 큐레이션은 모든 분야에서 양질의 콘텐츠를 선별, 조합하여 특별한 의미를 부여하고 가치를 재창조하는 행위를 뜻하는 것으로 확장되었다(허핑턴포스트코리아 HUFF BOOKS). 지나친 선택의 자유가 오히려 사람들에게 어려움으로 다가오는 요즘 - 오죽하면 '선택 장애'라는 말까지 나오겠는가? - 가짓수는 적더라도 잘 선별된 아이템만을 접하면 우리는 오히려 편안함을 느낀다. 이를 다른 방면으로 적용하자면 인터넷 공간에 올릴 사진과 글을 정성스럽게 다듬는 행위도 큐레이션인 것이다. 이 책에 의하면 큐레이션의 핵심 활동은 선택과 배치이다.

마트에 생필품을 사러 가서도 우리는 항상 선택의 어려움에 직면한다. 비슷비슷한 물건들이 왜 이렇게 많은가? 어떤 것은 용량별 단가를 같이 표시하여 선택에 도움을 주기도 한다. 그러나 관련된 물건 여럿을 함께 묶은 기획 상품(예를 들어 면도기, 교체용 면도날, 그리고 면도용 크림) 앞에서는 어쩔 도리가 없다. 도대체 무엇을 근거로 판단해야 한단 말인가?

남자에게는 면도기가 그런 존재이다. 훨씬 더 많은 선택 앞에 직면한 여성과 주부에게는 좀 미안하지만... PB 상품을 제외하면 메이저 면도기 제조사는 질레트, 도루코, 쉬크 세 곳뿐이지만 마트의 진열대 앞에서 나는 늘 좌절하고 만다. 그 이유는 다음과 같다.

휴가 기간 동안 읽으려고 고른 책 중의 하나가 바로 마이클 바스카 저/최윤영 옮김의 <큐레이션>이다. 큐레이션이라고 하면 보통 미술관 등에서 작품을 고르고 전시하는 일을 말한다. 큐레이션은 원래 '보살피다' 혹은 '돌보다'라는 뜻을 가진 라틴어 curare에서 유래했다고 한다. 그러나 현재 큐레이션은 모든 분야에서 양질의 콘텐츠를 선별, 조합하여 특별한 의미를 부여하고 가치를 재창조하는 행위를 뜻하는 것으로 확장되었다(허핑턴포스트코리아 HUFF BOOKS). 지나친 선택의 자유가 오히려 사람들에게 어려움으로 다가오는 요즘 - 오죽하면 '선택 장애'라는 말까지 나오겠는가? - 가짓수는 적더라도 잘 선별된 아이템만을 접하면 우리는 오히려 편안함을 느낀다. 이를 다른 방면으로 적용하자면 인터넷 공간에 올릴 사진과 글을 정성스럽게 다듬는 행위도 큐레이션인 것이다. 이 책에 의하면 큐레이션의 핵심 활동은 선택과 배치이다.

마트에 생필품을 사러 가서도 우리는 항상 선택의 어려움에 직면한다. 비슷비슷한 물건들이 왜 이렇게 많은가? 어떤 것은 용량별 단가를 같이 표시하여 선택에 도움을 주기도 한다. 그러나 관련된 물건 여럿을 함께 묶은 기획 상품(예를 들어 면도기, 교체용 면도날, 그리고 면도용 크림) 앞에서는 어쩔 도리가 없다. 도대체 무엇을 근거로 판단해야 한단 말인가?

남자에게는 면도기가 그런 존재이다. 훨씬 더 많은 선택 앞에 직면한 여성과 주부에게는 좀 미안하지만... PB 상품을 제외하면 메이저 면도기 제조사는 질레트, 도루코, 쉬크 세 곳뿐이지만 마트의 진열대 앞에서 나는 늘 좌절하고 만다. 그 이유는 다음과 같다.

- 교체용 면도날은 의외로 비싸다.

- 교체용 면도날은 한 회사에서도 여러 모델이 나오고, 포장 단위도 천차만별이다.

- 면도날의 호환성도 제각각이다.

- 면도날만 여러개 사려고 하다가 면도기 본체까지 끼워진 제품이 상대적으로 더 싸다는 현실을 발견한다.

- 면도기 본체는 그다지 내구성이 높지 않다. 따라서 교체용 날만 추가로 사러 왔다가 4번 현실을 발견하고 동시에 본체가 많이 낡았다는 사실에 직면하면 면도기+면도날 제품을 사야 할 것만 같은 고민에 빠진다.

- 3번 현실을 생각하면 쓰던 면도기 모델(혹은 제조사)에 집착할 이유가 하나도 없다. 그런데 이상하게도 다른 회사 제품에는 손이 잘 가지 않는다.

나는 그동안 우리나라에서 시장 점유율이 가장 낮은 쉬크 제품을 애용해 왔다. 울트라 - 프로텍터 - 쿼트로 - 하이드로 등 출시 순서대로 꾸준히 사용을 해 왔고, 종종 도루코의 것을 쓰기도 하였다. 질레트는 한번도 쓴 일이 없다. 마지막까지 쓰던 쉬크 하이드로의 면도날이 너무 무뎌져서 잘 들지 않는 상태가 되었지만, 새 면도날(면도기?)을 고르는 일은 결코 쉽지 않았다. 지난 일주일 동안 총 네 곳의 상점(마트 두 번, 동네 수퍼마켓 두 번)을 들른 끝에 오늘 겨우 도루코의 PACE XLII('세계최초' 6중날, 날은 2 개 포함) + PACE 7 II 면두날 2 개(이건 7중날이다!) 묶음 제품을 골랐다. 처음에는 사용하던 쉬크 하이드로에 맞는 교체용 날 묶음을 살 생각이었으나 면도기 본체의 실리콘 손잡이 부분에 슬슬 검정색 곰팡이가 피어오르는 것을 보니 본체 또한 새것으로 바꾸고 싶은 충동이 일었던 것이다.

그러면 왜 도루코였나? 면도기 브랜드 중에서 PB 제품을 제외하면 가격이 제일 저렴하고 또 국산품 애용의 측면도 있었다. 이걸 다 쓰면 아마도 다시 쉬크로 돌아가지 않을까 싶다.

습식 면도기를 오래 쓰려면 눕힌 상태로 보관하라고 한다. 칫솔통에 그냥 세워서 꽂아두면 본체 자루의 끝부분에 물이 맺히면서 냄새가 나기 시작하고 이어서 곰팡이가 생긴다. 이런 이유로 벼려진 면도기 본체가 여럿 된다. 차라리 실리콘과 금속, 플라스틱 등의 복합재료를 쓰지 말고 그냥 금속으로만 만들면 세적하기도 쉬울텐데... 그러나 이는 제조사가 원치 않을 것이다. 교체용 면도날뿐만 아니라 본체도 이따금 새로 사지 않을 수 없는 '적당한' 만큼의 내구성을 갖는 것이 미덕일 것이다.

예전에는 위 그림과 같은 안전면도기(이미지 링크)가 공중목욕탕 샤워기 앞에 쇠사슬로 매달려 걸려 있었다. 지금 생각하면 상상도 할 수 없는 일이다. 어지간히 숙련되지 않으면 얼굴을 베어 피를 보기 일쑤인 면도기를 여럿이 돌아가면서 쓰다니! 하지만 난 똑똑히 기억한다. 이보다 더 심한 일도 있었던 것을. 초등학교(70년대 당시 용어로는 국민학교)에 다니던 시절, 여러 학생이 유리 주사기 하나로 돌아가면서 예방접종을 맞지 않았던가?

여기서 잠깐! 당시에 주사바늘을 소독이나 했었나? 지금 웹을 검색해 보면 알콜램프를 이용하여 주삿바늘을 소독했었다고 한다. 그래서 '불주사'라는 명칭이 나왔다는... 그러나 내 기억으로는 '불주사'는 특유의 불룩한 흉터를 남기던 BCG만을 가리키는 것 같았는데? 해마다 여름이 되면 공포의 대상이었던 장티푸스-콜레라-뇌염 예방주사를 맞을 때 항상 소독용 알콜램프가 따라왔었나? 아닌 것 같은데?

부여 나들이 - 백제 왕흥사(王興寺)

올해의 여름 휴가 기간에는 근처 도시를 당일치기로 둘러보면서 시간을 보내는 중이다. 이틀 전(8월 1일 화요일) 아무 계획도 없이 부여를 찾았다. 전날부터 대전지역에 내린 폭우는 이날 아침까지 이어져서 오늘도 그날 집에 있어야 할지 걱정을 하다가 내 마음을 아는지 오래지 않아 비가 그쳤다.

이맘때쯤이면 궁남지의 연꽃을 즐길 수 있으리라는 기대를 품고 가벼운 마음으로 차를 몰고 부여로 향했건만 연꽃은 이미 많이 진 상태였다. 부여서동연꽃축제도 연꽃이 한창인 시기에 맞추어 이미 7월 16일에 끝난 상태였다. 그러나 휴가철답게 사람들이 꽤 많아서 차량들 틈새에 어렵사리 주차를 해야만 했다. 연꽃 이외에도 다양한 수생식물들이 있었다. 장미와 백합 조화를 너무 많이 꽂아놓은 것(이것은 심었다고 할 수 없으므로)이 조금 아쉬웠다. 아마 밤 늦은 시간에 방문했더라면 비록 만들어진 꽃이지만 요즘 유행인 야간 조명에 맞추어서 꽤 멋있는 장면을 연출했을 것으로 믿는다.

궁남지의 전체적인 모습을 구글 지도를 통해서 알아보았다. 포룡정이 있는 중앙의 연못은 직경이 약 140미터 정도이다. 울창한 연밭 사이를 거닐다보면 미로와 같은 구조 사이에 길을 잃기 쉽다. 그럴땐 고개를 들고 주변을 둘러보면 포룡정과 높다란 전통 그네의 기둥을 발견할 것이다.

구드래 음식특화거리에 위치한 <구드래돌쌈밥>에서 점심을 먹었다. 잘 알려진 관광지 식당이라서 늘 손님이 많다. 손님이 많으니 아무래도 번잡함은 피할 수 없다. 우리 가족은 이 식당에 늘 평균 이상의 점수를 주는 편이다. 그러나 관광지 식당의 특성상 사람마다 이 식당에 대한 평은 좀 엇갈린다. 주문 착오로 약간 비싼 돌솥밥을 먹게 된 것이 오히려 좋았다.

다음으로 향한 곳은 국립부여박물관. 몇년 전 아들과 함께 이곳을 찾았던 그날은 우산도 없이 폭우를 만나서 홀딱 젖은 채로 다음 목적지로 향해야 했었다. 당시의 코스는 아마 궁남지-부여박물관-백제군사박물관과 계백묘(논산)이었던 것으로 기억한다.

국립부여박물관 기획전시관에서는 특별전 <왕흥사 - 청유년에 창왕을 다시 만나다>이 열리고 있었다. 왕흥사는 백마강변에 있었던 절로 삼국사기와 삼국사기에 여러차례 기록된 절이라고 한다. 2000년부터 여러 차례 발굴조사가 시작되어 명문이 새겨진 기와, 한 쌍의 치미, 사리기 등 다채로운 유물이 발견되었다. 이 절은 백제 27대 왕인 창왕(위덕왕)이 서기 577년 창건하여 고려시대까지 이어져 왔다. 창왕은 사비로 천도를 하고 백제의 중흥을 이룬 한 성왕의 아들이기도 하다. 일본으로 건너가 쇼토쿠 태자의 스승이 된 아좌태자가 바로 창왕의 아들이다.

사리장엄에 새겨진 명문에 의하면 왕흥사는 위덕왕이 죽은 왕자를 위해 세운 절이라고 한다. 우리나라에서 가장 오래되고 완전한 상태의 사리기 일체가 목탑터에서 발굴된 것도 놀라운 일이지만, 역사서에는 자세히 나오지 않았던 왕흥사의 창건 연유까지 밝혀진 것도 더욱 놀랍다. 왕궁이 위치한 부소산성에서 강을 건넌 곳에 왕흥사를 지은 것도 늘 아들을 그리워하던 아버지 위덕왕의 애틋한 마음이 고스란히 담긴 것이 아닐까. 세상에서 가장 큰 슬픔은 자식을 잃은 부모의 슬픔일 것이다. 부모님을 뒤로하고 2012년 1월 갑작스레 세상을 떠난 처제를 생각하면 그 커다란 슬픔을 아주 조금은 이해할 수 있을 것 같다.

이제 터만 남은 왕흥사는 우리나라의 문화재 발굴조사 역사상으로도 큰 의미가 있겠지만, 개인적으로는 박물관 전시 관람 후 이렇게 숙연한 마음을 갖게 된 것은 처음이다.

이맘때쯤이면 궁남지의 연꽃을 즐길 수 있으리라는 기대를 품고 가벼운 마음으로 차를 몰고 부여로 향했건만 연꽃은 이미 많이 진 상태였다. 부여서동연꽃축제도 연꽃이 한창인 시기에 맞추어 이미 7월 16일에 끝난 상태였다. 그러나 휴가철답게 사람들이 꽤 많아서 차량들 틈새에 어렵사리 주차를 해야만 했다. 연꽃 이외에도 다양한 수생식물들이 있었다. 장미와 백합 조화를 너무 많이 꽂아놓은 것(이것은 심었다고 할 수 없으므로)이 조금 아쉬웠다. 아마 밤 늦은 시간에 방문했더라면 비록 만들어진 꽃이지만 요즘 유행인 야간 조명에 맞추어서 꽤 멋있는 장면을 연출했을 것으로 믿는다.

궁남지의 전체적인 모습을 구글 지도를 통해서 알아보았다. 포룡정이 있는 중앙의 연못은 직경이 약 140미터 정도이다. 울창한 연밭 사이를 거닐다보면 미로와 같은 구조 사이에 길을 잃기 쉽다. 그럴땐 고개를 들고 주변을 둘러보면 포룡정과 높다란 전통 그네의 기둥을 발견할 것이다.

|

| https://www.google.co.kr/maps/@36.2692759,126.9092678,16.5z |

구드래 음식특화거리에 위치한 <구드래돌쌈밥>에서 점심을 먹었다. 잘 알려진 관광지 식당이라서 늘 손님이 많다. 손님이 많으니 아무래도 번잡함은 피할 수 없다. 우리 가족은 이 식당에 늘 평균 이상의 점수를 주는 편이다. 그러나 관광지 식당의 특성상 사람마다 이 식당에 대한 평은 좀 엇갈린다. 주문 착오로 약간 비싼 돌솥밥을 먹게 된 것이 오히려 좋았다.

다음으로 향한 곳은 국립부여박물관. 몇년 전 아들과 함께 이곳을 찾았던 그날은 우산도 없이 폭우를 만나서 홀딱 젖은 채로 다음 목적지로 향해야 했었다. 당시의 코스는 아마 궁남지-부여박물관-백제군사박물관과 계백묘(논산)이었던 것으로 기억한다.

국립부여박물관 기획전시관에서는 특별전 <왕흥사 - 청유년에 창왕을 다시 만나다>이 열리고 있었다. 왕흥사는 백마강변에 있었던 절로 삼국사기와 삼국사기에 여러차례 기록된 절이라고 한다. 2000년부터 여러 차례 발굴조사가 시작되어 명문이 새겨진 기와, 한 쌍의 치미, 사리기 등 다채로운 유물이 발견되었다. 이 절은 백제 27대 왕인 창왕(위덕왕)이 서기 577년 창건하여 고려시대까지 이어져 왔다. 창왕은 사비로 천도를 하고 백제의 중흥을 이룬 한 성왕의 아들이기도 하다. 일본으로 건너가 쇼토쿠 태자의 스승이 된 아좌태자가 바로 창왕의 아들이다.

|

| 왕흥사터에서 발견된 유물, 사람 얼굴 모양이 새겨진 상태이다. |

사리장엄에 새겨진 명문에 의하면 왕흥사는 위덕왕이 죽은 왕자를 위해 세운 절이라고 한다. 우리나라에서 가장 오래되고 완전한 상태의 사리기 일체가 목탑터에서 발굴된 것도 놀라운 일이지만, 역사서에는 자세히 나오지 않았던 왕흥사의 창건 연유까지 밝혀진 것도 더욱 놀랍다. 왕궁이 위치한 부소산성에서 강을 건넌 곳에 왕흥사를 지은 것도 늘 아들을 그리워하던 아버지 위덕왕의 애틋한 마음이 고스란히 담긴 것이 아닐까. 세상에서 가장 큰 슬픔은 자식을 잃은 부모의 슬픔일 것이다. 부모님을 뒤로하고 2012년 1월 갑작스레 세상을 떠난 처제를 생각하면 그 커다란 슬픔을 아주 조금은 이해할 수 있을 것 같다.

이제 터만 남은 왕흥사는 우리나라의 문화재 발굴조사 역사상으로도 큰 의미가 있겠지만, 개인적으로는 박물관 전시 관람 후 이렇게 숙연한 마음을 갖게 된 것은 처음이다.

피드 구독하기:

글 (Atom)