|

| '浮生夢一場', 군산 근대미술관(구 18은행)에서 촬영. |

2024년 마지막 날이 이렇게 흘러간다. 어제는 5.87 km를 달리는 것으로 한 해의 운동을 마무리하였고, 오늘은 하루 휴가를 내고 잠시 바람을 쐬러 멀지 않은 곳으로 나들이를 하였다. 대전으로 돌아오는 차에서 켠 라디오 방송에서 왜 이렇게 뱀에 관한 이야기를 하나 했더니 내년이 바로 뱀의 해인 을사년이라고 한다.

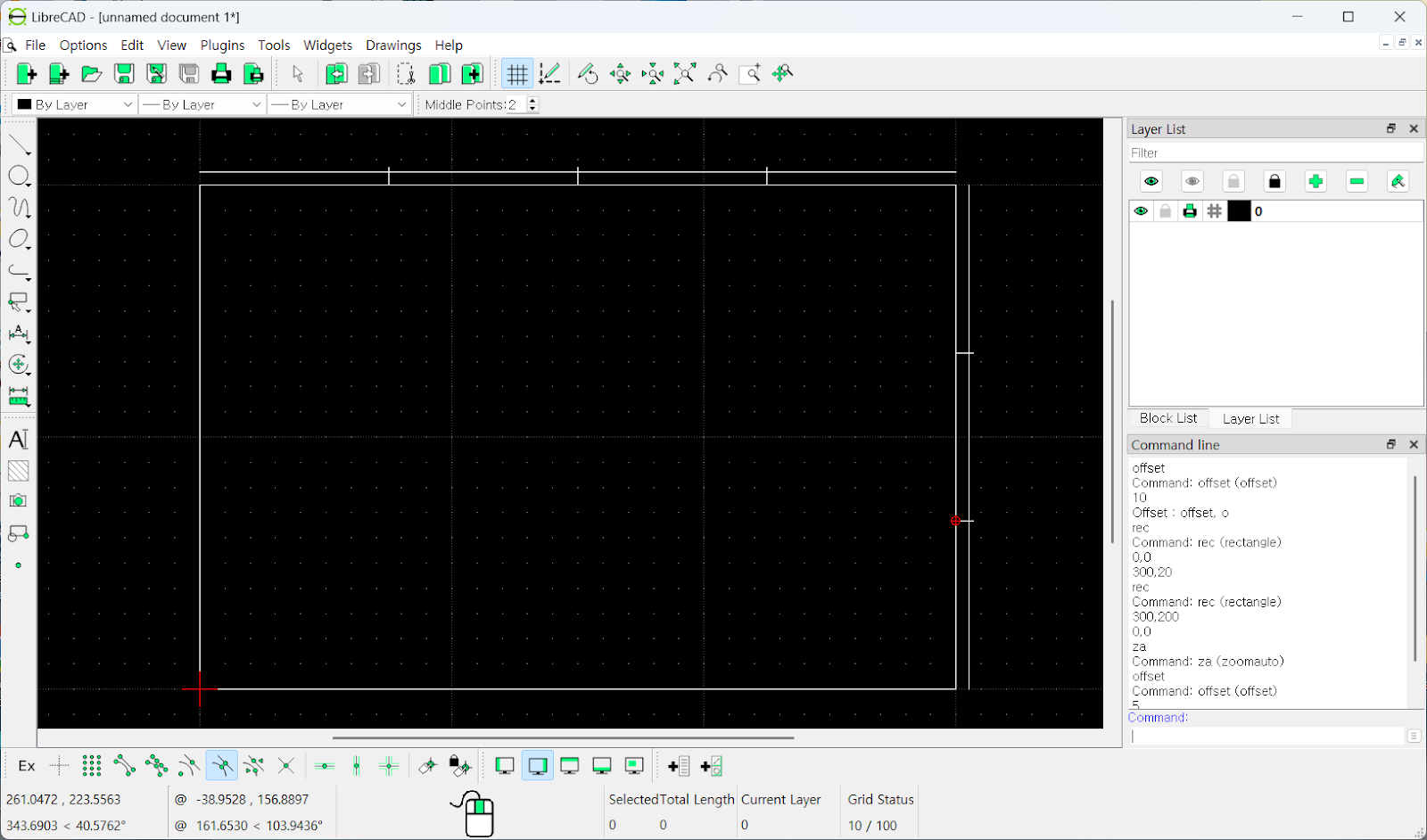

내년에는 자작 진공관 앰프를 직접 만든 샤시에 다시 조립하고자 한다. 그러려면 컴퓨터를 이용하여 도면을 그릴 줄 알아야 한다. 인쇄하여 제본해 놓은 LibreCAD 설명서(LibreCAD for Real Dummies', Johnny Heikell)를 들고 다니면서 기본 사용법을 다시 되새겨 보았다. Construction layer에서 help line을 잘 만드는 것, offset 명령어를 잘 사용하여 기존의 help line과 일정 거리를 두고 새로운 선을 그리는 것, block을 생성하면서 handle point(? 맞는 표현인지는 모르겠다)을 적절하게 정하는 것 등. 기본 기능에 대한 이해가 매우 부실했었던 것 같다. 대단히 중요한 스내핑(snapping)의 개념도 아직 완벽하게 이해하지 못하였다. LibreCAD 공식 문서의 Snapping 항목에 따르면, 스냅이란 마우스를 이용하여 정확한 곳에 위치하도록 만드는 행위를 뜻한다. 특히 Snap Center와 Snap Middle을 잘 구별하는 것이 중요하다. 전자는 원이나 타원에 적용되며, 후자는 선이나 사각형 변을 몇 등분하는 선분을 새로 그을 때 매우 유용하다.

다음은 위에서 나열한 것(전부는 아님)을 포함하는 예제이다.

간단히 설명하자면 다음과 같다. 방법을 알아내면 별 것이 아니지만, LibreCAD for Real Dummies 문서만 탐독해서는 쉽지 않다. 마우스 클릭도 중요하나 명령어를 직접 입력하여 넣는 것에도 익숙해지면 정말 편리하다.

- 사각형을 하나 그린다.

- Explode 명령으로 각 변을 분리한다.

- Offset 명령으로 변 2개를 사각형 외곽에 더 그려 넣는다. 기존의 변을 대체하는 것이 아니라 새로 생기는 것임에 유의하라.

- 3개(가로) 및 2개(세로)의 tick을 등간격으로 그린다. 'Snap Middle'을 활용하라.

며칠에 한번 정도라도 매만지지 않으면 사용법을 계속 기억하기가 어렵다. 동영상 강좌를 포함하여 온라인 세상에 상당히 많은 LibreCAD 활용법 자료가 많이 있지만, 자신의 경험을 통해 직접 기능을 익혀 나가는 것만큼 좋은 배움은 없다. 필요하다면 나만의 노하우를 정리해서 공개하는 것도 좋을 것이다. 게다가 치매 예방용으로는 도면 그리기보다 좋은 활동이 없다.

|

| 오늘 작업의 중간 결과물. 진공관 앰프를 위한 상판을 설계하는 중이다. |

약간의 목공과 CAD, 그리고 납땜이 들어간 새로운 작품이 2025년에는 나올 수 있을까? 새롭다고 할 것은 없다. 어느 정도 프로토타입 형태로 검증이 된 자작 앰프에게 멋진 새 집을 지어주려는 것에 불과하니까 말이다.

2025년에는 모든 불확실성이 사라지고 상식이 통하는 건전하고 안전한 사회가 되었으면 좋겠다. 나도 달리기를 게을리 하지 않을 것이다.

이처럼 더 많은 일을 하려는 희망을 갖고서 세상을 바꾸어 보려는 노력을 새해에도 멈추지 않겠다고 다짐하지만, 결국은 '뜬 구름 같은 인생, 한바탕 꿈(부생몽일장)'이 아닐까? 인생을 도면 그리듯이 설계할 수 있다면, 또 설계한 그대로 따라서 실행할 수 있다면 정말 좋겠지만 그것은 환상에 불과하다. 계획대로 흘러간다면 그것은 인생이 아니다.

<부생몽일장>이라는 글귀의 원문 소개는 여기에서 볼 수 있다. 금나라 때의 시인 왕정균(1156~1202)의 작품에 나온다고 한다.

2025년 1월 7일 업데이트

며칠을 고생하여 앰프 상판의 도면을 조금씩 완성해 나가고 있다. 종이에 인쇄하여 놓으니 제법 그럴듯하다. 치매 예방을 위하여 코딩을 하는 것도 좋고, 그림을 그리거나 악기를 연습하는 것도 좋다. 도면 그리기도 적극 권장할 만한 활동이다.

LibreCAD를 붙들고 있는 시간이 늘어날수록 도면의 품질이 더욱 좋아짐은 당연하다. 레이어를 여러개로 나누고, 특히 construction layer를 잘 활용하면 마우스를 이용하여 아주 효과적으로 도면을 그려 나갈 수 있다. 부품 고정을 위한 구멍을 잘 표현하는 것도 중요하지만, 상판과 직접 접촉하지 않는 곳에서 서로 간섭하지 않도록 세심하게 신경을 써야 한다. Construction layer는 그런 상황에서 매우 유용하다.